お知らせ&ブログ

那須塩原市で大田原市で冷房頼みにしない家づくり、汗をかけない体質を防止するために(乳幼児期の子育てでとても大切なこと)

1)汗をかけない若者が増加

皆さんは、汗をかけない、あるいはかきにくい子ども、若者が増えていることをご存じでしょうか。

汗をかけないと、健康面などで大きなリスクを負って過ごすこととなってしまいます。

そして、その原因が乳幼児期の子育てにあるとしたら、どうでしょうか。

このセミナーでは、このことをこれから子育てをする方々に知っていただき、今後の子育てに役立てていただきたいとの思いで、企画してみました。

一人でも多くの方に、ご参考いただければ幸いです。

2)体温の低下

汗をかけない、或いはかきにくい人は、汗腺の機能が低下することによって体温が低くなり、平熱が低体温症と呼ばれる領域になりやすいといわれています。

低体温症とは、体温が35℃台になる状態のことをいいます。

汗をかけない、或いはかきにくい人が増えている影響なのでしょうか、日本人の平熱は下り続けています。

そして、平熱が低くなると、様々なリスクを抱えて日々を過ごすこととなってしまいます。

3)汗をかけないリスク【熱中症-1】汗をかくことの重要性

汗をかけない、或いはかきにくいと、どのようなリスクを抱えることとなるのでしょうか。

そのひとつが、熱中症にかかりやすくなるということです。

熱中症を予防するうえで、汗は大きな役割を果たしてくれます。

なぜならば、汗が蒸発するときに身体から多くの熱を奪ってくれるからです。

それによって、体温を下げ、身体を冷やすことで、熱中症を防ぐこととなるのです。

ですので、汗をかけなければ身体に熱が籠りやすく、熱中症にかかりやすくなるというわけです。

4)汗をかけないリスク【熱中症-2】夏日程度の気温で

その結果、最近では気温が夏日以下、つまり25℃以下にもかかわらず、子どもたちが集団で熱中症にかかるという事態が、起こってきています。

これも、汗をかけない、かきにくい子どもたちが増えている影響ではないかと思います。

汗をかけないことで低体温になり、暑さに弱くなるだけでなく、汗がかけないことによって身体から熱を放出できなくなる影響ではないのでしょうか。

5)汗をかけないリスク【免疫力-1】

免疫とは、体内で発生したガン細胞や、外から侵入してきた細菌やウイルスなどを監視し、そして撃退する自己防衛機能のことです。

免疫という機能が働かなくなってしまえば、すぐに何らかの病気にかかってしまいます。

健康にとって大切な免疫ですが、免疫力は体温が1度下がると30%程度低下し、代謝も10~20%程度低下するといわれているのです。そして、それによりますます平熱が低くなるという悪循環に至ります。

汗をかけない、或いはかきにくい体質によって低体温になるということは、免疫力も低くなり、様々な病気に成りやすくなるというリスクも負うこととなってしまいます。

6)汗をかけないリスク【免疫力-2】

皆さんは「体温の盾」をご存じでしょうか。体温が、人の体内に浸入してきた病原体へのガード役を果たしていることを表している言葉です。

インフルエンザウイルスなどの病原体が浸入してくると発熱するのは、体温を上げることで病原体を撃退しようとする免疫機能です。

ところが近年、温暖化による気温上昇に伴って、病原体が耐熱性を向上させてきているというのです。

汗をかけない、或いはかきにくい体質によって体温が低くなる一方で、病原体の耐熱性はどんどん高くなる。この双方によって、病原体に感染するリスクが更に高まるといえるでしょう。

7)過去100年の気温変化

汗をかけないことによって、からだの熱を放出しにくい、体温が低くなるなど、熱中症のリスクが大きくなることはご理解いただけたことと思います。

一方で、温暖化によって気温は上昇してきており、今後も上がることが予想されています。

いったいどの程度気温が上昇してきており、そして更に上昇していくのでしょうか。

栃木県の年平均気温は、過去100年で2.1℃上昇しました。一年間の平均気温ですから、2.1℃というのはかなりの上昇といえるでしょう。

その結果、真夏日(最高気温30℃以上)が33日増え、冬日(最低気温0℃以下)は52日も減りました。

8)今後100年の気温変化予想

栃木県の今後の気温については、どうなのでしょうか。

宇都宮地方気象台によりますと、年平均気温で約3℃上昇すると予想されています。

そして、真夏日が約30日増え、真冬日が約40日減るということです。

一部重複する期間はありますが、過去100年と今後100年を足してみますと、年平均気温で約5.1℃も上昇することとなります。

それに伴って、真夏日が約2ヶ月分も多くなり、逆に冬日が約3ヶ月分減ることになるということです。

汗をかけない、かきにくい体質の方にとりましては、厳しい環境が進むということですね。

9)2100年最高気温予想

環境省が作成した2100年の最高気温予想です。

いかがでしょうか。東京や名古屋の予想は44℃、凄まじい暑さですね。

沖縄と小笠原を除けば、軒並み40℃超えの激暑です。

こうなると、小笠原や那覇が避暑地になるのでしょうか。

これから生まれてくる子どもたちは、高い確率で2100年を経験することとなるのでしょう。

その時には、最高気温予想44℃という激暑の中で、低体温のお年寄りが過すこととなるかも知れないのです。

このような将来予測を見ても、汗をかけない、かきにくい体質になることを、防止したいものです。

10)なぜ汗をかけなくなるのか

子どもたちが汗をかけない体質になることを防止するためには、その原因を把握することが第一歩です。

原因は何なのでしょうか、それはズバリ冷房です。

汗をかくための能動汗腺が発達するのは、生まれてから約3年間だけです。

生後3年間の子育てを冷房の効いた空間で行うことが多いと、能動汗腺が未発達となり、汗をかけない、或いはかきにくい体質となってしまうのです。

つまり、そうなるか否かは、乳幼児期の子育てに掛かっているということです。

そして、その体質は一生涯変わることはないといわれています。

11)冷房の使用頻度軽減の必要性

汗をかけない体質の原因が乳幼児期の冷房となれば、乳幼児期の子育てにおいてどれだけ冷房の使用頻度を軽減出来るかにかかってきますね。

一方で気温は上昇していき、熱中症のリスクが高まります。

ではどうすればよいのでしょうか。それは、建物内の温度上昇を抑制することです。

それが実現出来れば、冷房を使う機会や時間を減らすことが可能となるでしょう。

12)建物内の温度上昇を抑制するために-1/熱移動の3要素(3原則)

対策のための第一歩、それは暑さの原因である熱に対して、きちんとした認識を持つことです。

熱のことを理解せずして、冷房頼みにしない暑さ対策は始まりません。

一般的に熱は高温部から低温部へ移動する性質を持っており、3つの要素によって移動します。

その3つの要素とは、「伝導」「対流」「輻射」です。

つまり、どんな熱であっても「伝導」「対流」「輻射」という3つのいずれかの要素によって、暖かいほうから冷たいほうへ移動が起こります。

これを熱移動の3要素または熱移動の3原則と呼んでいます。

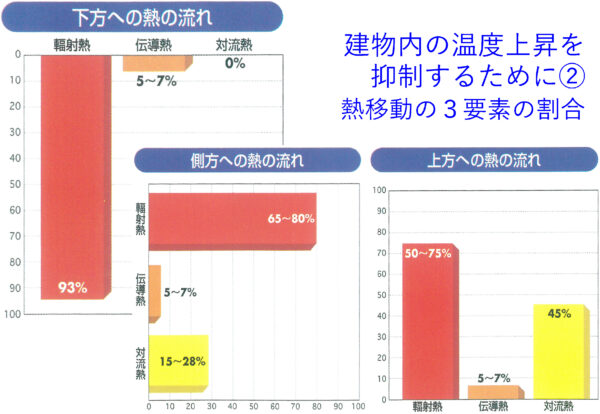

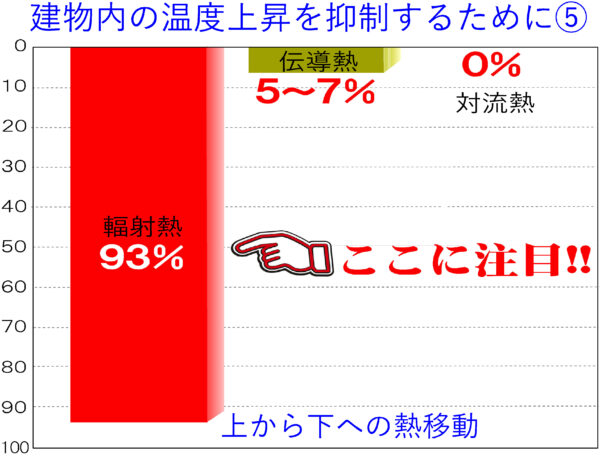

13)建物内の温度上昇を抑制するために-2/熱移動の3要素の割合

熱は3つの要素のいずれかで移動するわけですが、その3つの要素の割合はどうなっているのでしょうか。

現在では熱移動に関する研究が進み、熱移動に対して輻射によるものが75%程度を占めるということが明らかとなり、諸研究機関の統一見解となっています。

一方で、伝導熱は5~7%にしか過ぎません。

また、対流熱では下方への移動は全く生じないことが解ります。

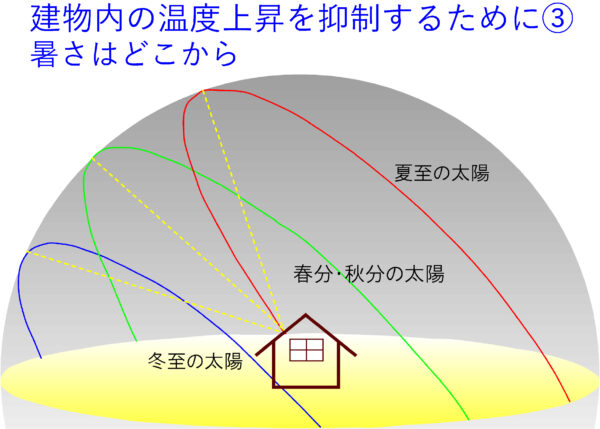

14)建物内の温度上昇を抑制するために-3/暑さはどこから

暑い時期には、太陽の高度が高くなります。

東京の北緯35度地点を例に挙げますと、夏至の日における太陽の南中高度は78°、

冬至の日における太陽の南中高度は32°、実にその差は46°にも及びます。

そして、太陽高度は日照時間に大きく影響しており、宇都宮の冬至前後と夏至前後では、日照時間に約5時間の差が生じます。

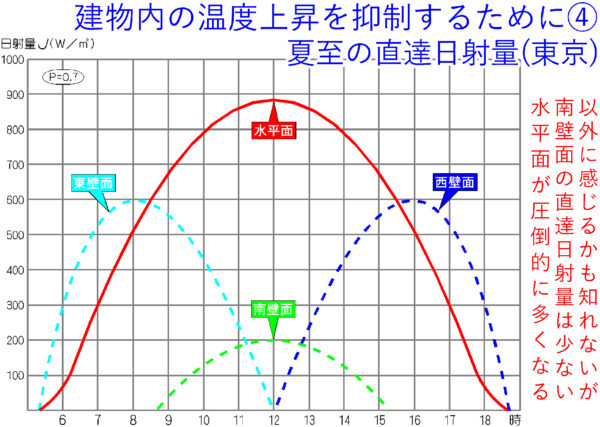

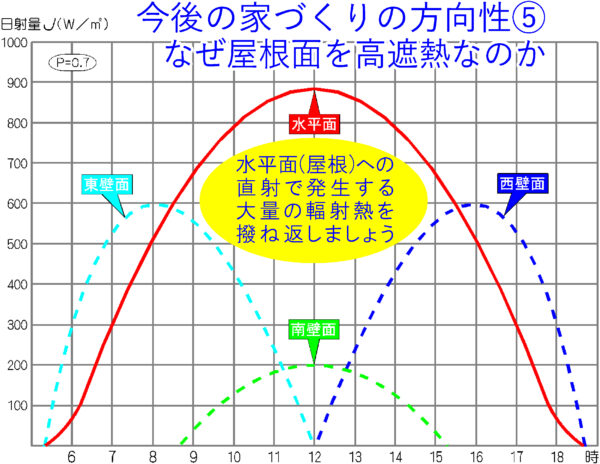

15)建物内の温度上昇を抑制するために-4/夏至の直達日射量

では、東京の夏至の日に、建物のどの面が多くの直射日光を受けているのかを見てみましょう。

いかがでしょうか。圧倒的に水平面が受ける日射量が多いことが、お分かりいただけるでしょう。

つまり、暑さの原因の多くは、上からきています。

以外に感じるかも知れませんが、南の壁面が受ける日射量は少ないのです。

16)建物内の温度上昇を抑制するために-5/上から下への熱移動

夏は水平面が大量の日射を受ける、暑さの原因の多くは上からきているということは、ご理解いただけたことと思います。

では、上から下に移動する熱における熱移動の3要素の割合はどうなっていたでしょうか。

上から下へ熱が移動する場合において、輻射熱(放射熱)が占める割合はなんと93%にも及びます。

ですので、上から押し寄せてくる熱のほとんどが、輻射熱(放射熱)によって起きているのです。

17)建物内の温度上昇を抑制するために-6/断熱材の機能

暑さの多くは上からくる、その熱のほとんどが輻射熱となれば、暑さ対策において輻射熱への対応が重要であり、必要不可欠であるということとなります。

では、ほとんどの建物に熱対策として使用されてきた断熱材は、熱移動にどのような効果を発揮するのでしょうか。

断熱材は「熱伝播遅効型熱吸収材料」です。

熱を吸収することで、熱が伝わる時間を遅らせるということが、断熱材の機能なのであり、熱の移動を防ぐのではなく、あくまでも遅らせるという効果です。

ですので、断熱性能の違いは熱が伝わるまでの時間の違いであり、高性能な断熱材ほど熱が伝わるまでの時間を稼げるということです。

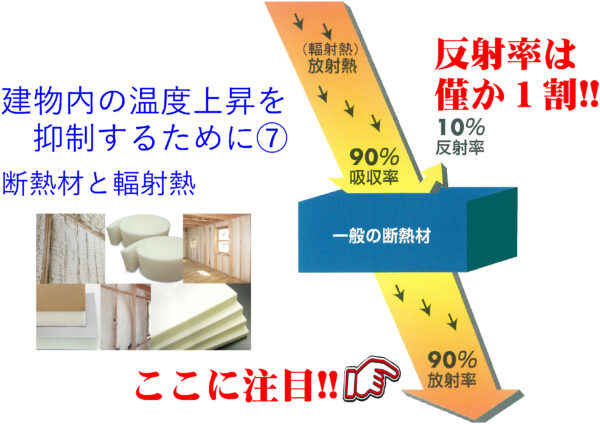

18)建物内の温度上昇を抑制するために-7/断熱材と輻射熱

暑さの原因の多くは、上からくる大量の輻射熱ですので、断熱材と輻射熱の関係を見てみることにしましょう。

断熱材の素材だけでなく、断熱材の中に閉じ込めた空気やガスも電磁波を通します。

このことは、断熱材が熱移動において多くの割合を占める輻射熱の影響を受けるということを意味すします。

なぜなら、電磁波を通すということは、電磁波が断熱材の素材や空気やガスに衝突することで、それらの分子が振動し、熱が放出されるからです。

その結果、一般的な断熱材では、輻射熱(放射熱)の90%程度を吸収し、そして放射します。反射できる輻射熱は、10%程度に過ぎません。

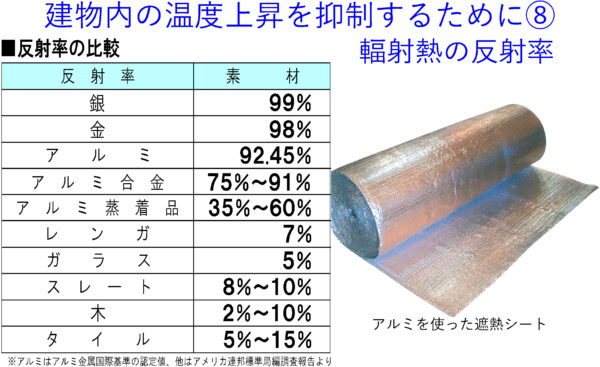

19)建物内の温度上昇を抑制するために-8/輻射熱の反射率

断熱材は輻射熱のほとんどを吸収します。

一方で、輻射熱に効果的、つまり輻射熱の反射率が高いのは、どんなものなのでしょうか。

表から、銀、金、アルミの輻射熱(放射熱)に対する反射率が極めて高いことが分かります。

ただし、銀と金は非常に高額なため、アルミが輻射熱対策の材料として使われるようになってきたのです。

そして、それらは遮熱材と呼ばれています。

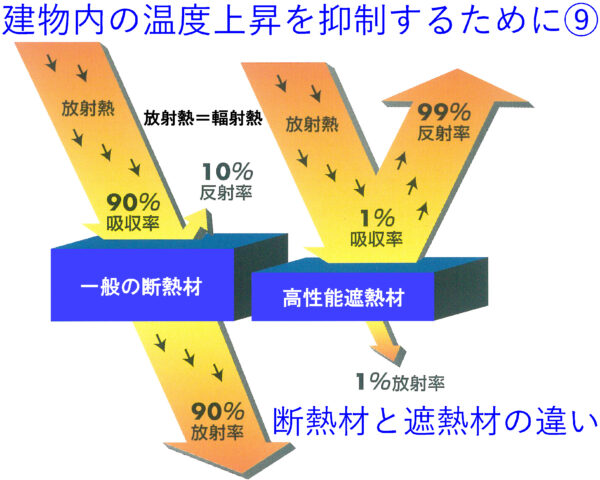

20)建物内の温度上昇を抑制するために-9/断熱材と遮熱材の違い

断熱材は熱伝播遅行型熱吸収材であり、蓄熱材です。熱を吸収することで熱の伝わる時間を遅らせるのが、断熱材の持つ機能です。

断熱材を厚くする、断熱材の性能を上げるということは、蓄熱する量を増やすことで、熱の伝わる時間をより長く稼ぐということです。

反面、断熱材を厚くして蓄熱量を増やすということは、冷めにくいということにもなります。

一方で、遮熱材は熱反射材です。高性能な遮熱材であれば、輻射熱のほとんどを撥ね返します。

その機能によって、輻射による熱移動のほとんどを防ぐという材料です。

21)建物内の温度上昇を抑制するために-10/遮熱シートと遮熱塗料の違い

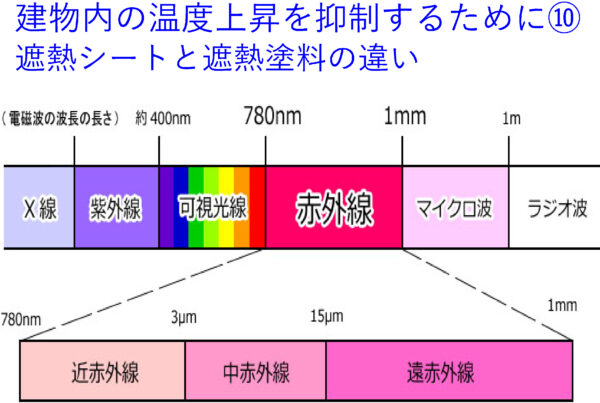

赤外線とは780~10万nm(ナノメートル)の波長域の光のことで、強い熱作用があるという特長があります。このことから、赤外線は熱線とも呼ばれています。

そして、赤外線は波長の長さによって近赤外線、中間赤外線、遠赤外線の3つに分類されます。

遮熱塗料が効果を発揮するのは主に近赤外線であり、効果はかなり限定的となります。

また、遮熱塗料は外部に使用するため、劣化が生じます。

一方で、遮熱シートは赤外線全般に対応出来るので、大きな効果が得られます。

また、遮熱シートは内部に使用するので、ほとんど劣化することがありません。

22)建物内の温度上昇を抑制するために-11/遮熱シートの種類

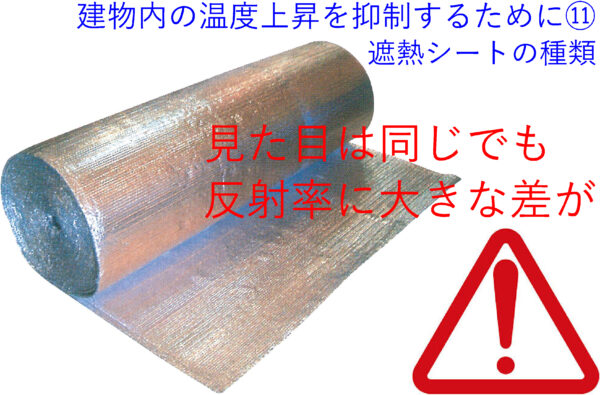

同じように見えるアルミ遮熱シートでも、大きく分けて2種類あります。アルミ蒸着タイプとアルミ箔タイプです。

見た目では判断がつきませんが、アルミ蒸着タイプはポリエチレン等のフィルムにアルミの粉を吹き付けたものです。

ですので、見た目には分からなくても厳密には隙間だらけという状態ですので、吹付けたアルミ粒子の密度で変わりますが、いっぺん的に反射率は35~60%程度です。

当然のことですが、その隙間から輻射熱が影響を及ぼします。

しかし、高純度のアルミを薄く伸ばしたものを表面に加工したものは、輻射熱に対して極めて高い反射率が得られます。

23)建物内の温度上昇を抑制するために-12/高性能遮熱材の効果

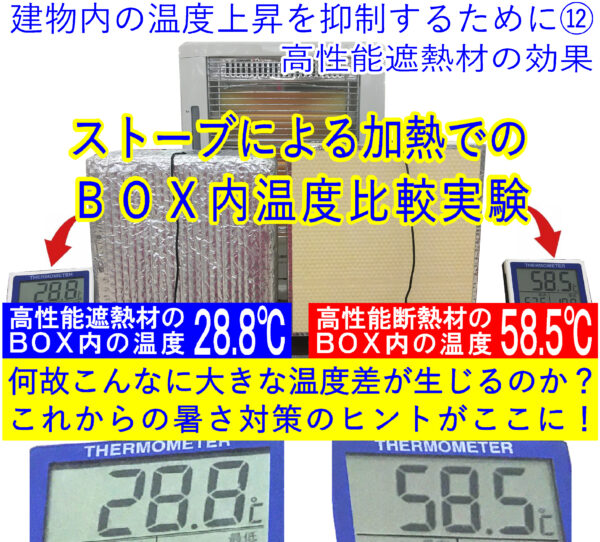

写真は、ストーブを使って2つの箱に数時間熱を当てたときの温度比較実験です。

左は高性能遮熱材で造った箱、そして右は高性能断熱材で造った箱です。

それぞれの箱を家、ストーブを真夏の太陽と想定してみて下さい。

家の中の温度はどうでしょうか。

これがほとんどの輻射熱を反射出来る高性能遮熱材の効果です。

24)今後の家づくりの方向性-1/寒暖差の大きい栃木県

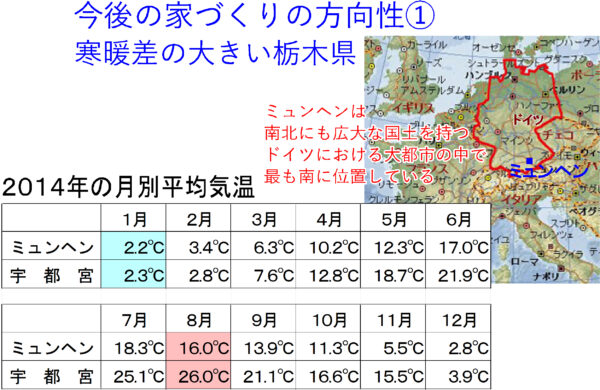

栃木県は、冬の寒さと夏の暑さの差が大きい地域です。

冬の気温が宇都宮市と同じような都市であるドイツのミュンヘンと比較してみると、一年を通しての寒暖差が大きいことが良く分かります。

冬の気温は同じようでも、夏の気温には大きな開きが生じており、栃木のほうが相当暑いことが解ります。

このような寒暖差を考慮すれば、栃木における家づくりは「寒さ対策」と「暑さ対策」の両立が求められるでしょう。

そして、温暖化で気温が上昇していく今後を考えれば、暑さ対策の重要性が増すでしょう。

ただし、暑さ対策においては、汗をかけない体質を防止するうえで、冷房頼みにしない暑さ対策が重要となります。

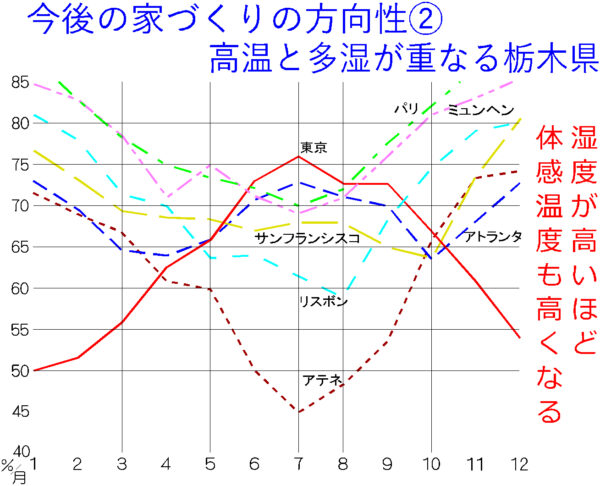

25)今後の家づくりの方向性-2/高温と多湿が重なる栃木県

皆さん、低温と乾燥、高温と多湿が重なるのは、当たり前だと思っていませんか。

実は、世界的に見れば東南アジアなどの限られた地域における気候の特長なのです。

そして、湿度が高いほど、体感温度も高くなります。

栃木の夏は、高温と湿度が重なります。ということは、実際の気温より暑く感じるということです。

この点からも、暑さ対策が重要であるといえますね。

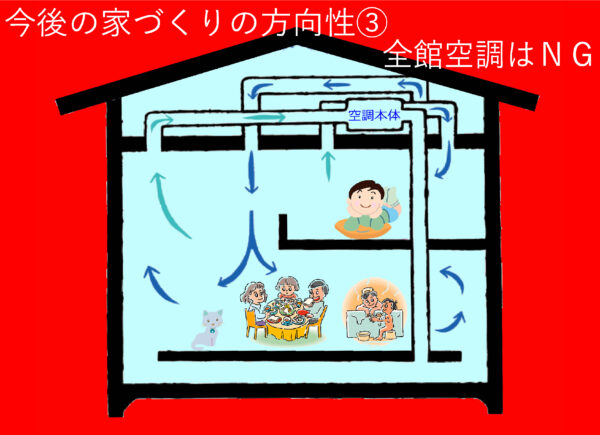

26)今後の家づくりの方向性-3全館空調はNG

全館空調の家の場合、空調のスイッチを入れてもすぐに冷えたり温まったりしないため、基本的には24時間冷房(暖房)となります。

つまり、夏は家中どこでもいつでも冷房の中となるのです。

汗をかけない体質を防止するうえでは、最も望ましくない家づくりの在り方といえるでしょう。

ちなみち、女性は男性より代謝が低く、体感温度は2℃低いといわれています。

全館空調の家はスペースごとの温度調整が難しいので、ご主人やお子さんの快適温度に合せると、奥様にとっては寒く、冷房病を起こしやすくなるということも考えられます。

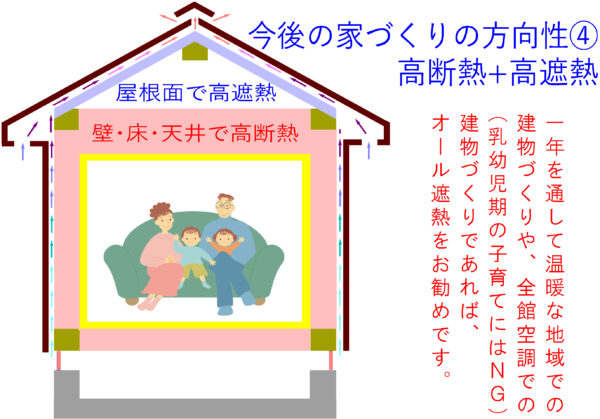

27)今後の家づくりの方向性-4/高断熱+高遮熱

寒さ対策と冷房頼みにしない暑さ対策を両立するためには、どうすれば良いのでしょうか。

そのためには、壁・床・天井にしっかりと断熱を施し、屋根面でしっかりと遮熱することです。

ちなみに、一年を通して温暖な地域での建物づくりや、全館空調での建物づくりであれば、オール遮熱をお勧めです。

ただし、全館空調は乳幼児期の子育てが伴う家づくりにはNGであることはお忘れなく。

28)今後の家づくりの方向性-5/なぜ屋根面を高遮熱なのか

夏は水平面、つまり屋根面に降り注ぐ直射量が圧倒的に多く、それによって発生する大量の輻射熱が建物内に移動し、暑さの大きな原因となっています。

これが、二階建てであれば二階部分が暑くなる、あるいは平屋建てであれば家全体が暑くなる理由です。

屋根面に高性能遮熱シートを施工するのは、屋根面から押し寄せてくる大量の輻射熱を撥ね返してしまうためです。

これによって建物内の温度上昇を抑制することが出来ますので、冷房頼みにしない暑さ対策が実現します。

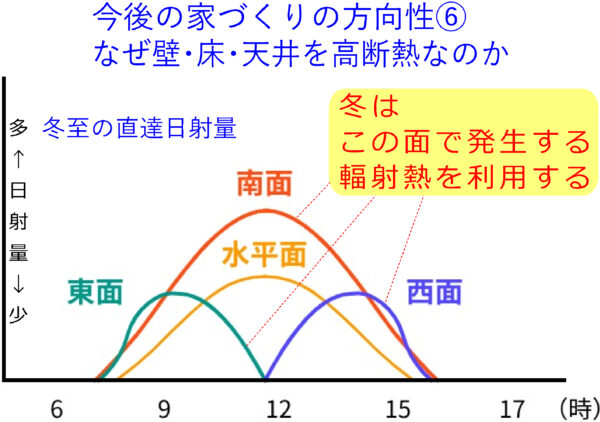

29)今後の家づくりの方向性-6/なぜ壁・床・天井を高遮熱なのか

冬は太陽高度が低くなるので、壁面への直達日射の割合が高まります。

その日射で発生する輻射熱を、断熱材に蓄熱させて利用するという考え方です。

また、屋根面での遮熱に加えて天井に断熱をする理由は、暖房の際に暖める気積量を軽減し、暖房効率を高めるためです。

天井断熱がない場合は、暖房時に屋根裏空間まで暖めることとなってしまいます。

30)今後の家づくりの方向性-7/リフォームでも

既にマイホームをお持ちの方もご心配なく。

既存の建物でも、後から屋根裏又は天井に遮熱材を施工することが可能です。

また、遮熱ガラスを組み入れた内窓を設置することで、窓からの熱の流入を軽減することが可能です。

31)汗をかけない体質を防止するために

日本では、出生数が予想を大幅に上回る速さで減少し、その影響で人口減も加速します。

それに伴って働き手も大幅に減り、国力が縮みます。

そこに汗をかけない、かきにくい子ども、若者が増えていけば、日本の国力の低下に拍車をかけることとなるのではないでしょうか。

この問題は子育てを控えた方々だけの問題ではなく、日本の、日本人全体の問題として捉えるべきではないでしょうか。

この問題への認知が、一人でも多くの方々に、少しでも早く、広まることを願って、このセミナーの結びと致します。

資料のご請求、お問合せは

株式会社相互企画 山崎まで

栃木県那須塩原市南郷屋4-16-1

0287-36-3925

yamazaki@sougokikaku.co.jp

那須塩原・大田原・那須で住宅建築・不動産のことなら

相互企画にお気軽にご相談ください。

TEL 0287-36-3925(受付時間/9:00~18:00)

TEL 0287-36-3925

(受付時間/9:00~18:00)