お知らせ&ブログ

那須塩原市も、大田原市も、暑さが厳しい、家族の健康のために冷房の使用頻度を軽減出来る家づくりを実現しよう

1)厳しさを増していく暑さ-Ⅰ

那須塩原市は民間気象情報会社「ウェザーニューズ」と気候変動リスクについて分析しました。

その結果、那須塩原市の年平均気温は2050年までに2.4℃上昇すると予想しました。

そしてそれは、現在の県南に匹敵するとのことです。

県南といえば日本でもトップクラスの高い気温を計測する地域で、佐野では既に最高気温が40℃を超えています。

2050年はそう遠いことではありません。気温上昇に伴って、冷房を使用する機会が増えていくことでしょう。

2)厳しさを増していく暑さ-Ⅱ

宇都宮地方気象台のデータによりますと、栃木県の年平均気温は過去100年で2.1℃上昇しました。

その結果、真夏日が33日に増え、冬日は52日減ったとのことです。

そして、今後の100年で栃木県の年平均気温は更に3℃上昇、真夏日が30日増、冬日が40日減と予想されています。

一部重複する期間はありますが、この2つのデータを合わせますと、200年の間に年平均気温が5.1℃上昇し、真夏日が63日増え、冬日が92日減るということになります。

3)厳しさを増していく暑さ-Ⅲ

環境省では、2100年の最高気温予想を公開しています。

東京の最高気温は44℃、他地域でも軒並み40℃越えの激暑です。

小笠原や沖縄が避暑地となる日が来るのかも知れません。

40℃越えの激暑日が連日となるような状況で、冷房フル稼働というような状況も想定されます。

冷房を使用する機会や時間が増えれば、家族の健康への影響も大きくなることでしょう。

4)冷房と赤ちゃんと汗

汗をかく上で重要なものが能動汗腺ですが、この能動汗腺は3歳以降には増えることがなく、3歳までに汗をかけるかどうかが決まってしまいます。

しかし、3歳までの期間を冷房の効いた空間で過ごすことが多いと、能動汗腺は発達しにくく、汗をかけない、あるいは汗をかきにくい体質になる可能性が高まります。

その結果、低体温症、夏バテしやすい、熱中症になりやすいといった状態を招くこととなるのです。

汗をかくということは体温調節において重要なことであり、汗が蒸発する際には100度のお湯が0度になるまでに放出する熱量の実に5倍もの熱量を放出してくれます。

ですので、乳幼児には適度に汗をかかせてあげる子育てが重要なのです。

しかし、気温は上昇していき、暑さが厳しさを増していく。それに伴って熱中症のリスクが高まる。

この相反する問題にどう対処すればいいのか。そのためには、冷房頼みにしない暑さ対策が求められるでしょう。

5)冷房と子どもと便秘

冷房病の代表的な症状のひとつに、便秘があります。

冷房病では、便秘や下痢などの消化管障害以外にも、自律神経の乱れによるさまざまな症状が現れます。

冷え性、むくみ、疲労感、倦怠感、肩こり、頭痛、神経痛、腰痛、腹痛、食欲不振、頻尿、不眠、鼻炎、生理不順なども冷房病の症状です。

ここに取り上げる表は、日本トイレ研究所が2016年に実施した「小学生の排便と生活習慣に関する調査」によるものです。

栃木県の小学生の4人に1人は便秘という調査結果が報告されています。

もちろん、そのすべてが冷房によるものではないでしょうが、想像以上に便秘の子供たちが多いといえるのではないでしょうか。

子どもたちの健康のことを考えれば、なるべく冷房の使用頻度を抑えることの出来る建物づくり、家づくりが求められるのではないでしょうか。

6)冷房と女性と冷え症

一般的に、男性より女性の方が寒がりだと言われます。実際にそうなのでしょうか。

そこで「男女の生理機能の違いが体感温度の違いを生む/日経トレンディネット」から転載させていただきます。

「まず、男女間の温度感覚の差ですが、体感で2℃ぐらいの差があるのです。そうした研究は、1970年代からけっこうされていて、この差は、基本的には基礎代謝の違いが影響しているとわかっています。男性は、女性と比較して脂肪が少なく、筋量が多い。そのため、基本的に代謝が高い。体の中で熱をたくさん作っているのです。一方、女性は男性と比較すると代謝が低い。体内で男性ほど熱を作りません。

この違いは、体温を一定に保とうとする機能にも影響します。男性は熱を多く作るので、熱を逃がして体温を一定に保とうとします。熱を逃がすために汗をかく。汗ばむような気温でなければ、末梢の皮膚血管を拡張させて、熱を外に逃がします。それで体温が高くなるわけです。女性は、そんなに熱を作っていないので、体温が低め。皮膚血管を拡張させなくても、だいたい一定に保てるわけです」。

というように、女性は男性より代謝が低いという体質により、男性より寒がりということが言えます。

そしてこのことが、男性より女性が冷房によって体調不良に陥るケース多いという状況を生じさせています。

出来ることなら、冷房の使用が少なくて済む空間で生活したいものですね。

7)冷房とお年寄りと冷房嫌い

お年寄りは冷房をあまり好みません。2013年の東京都監察医務院の調査委によりますと、65歳以上の方々の場合、熱中症でお亡くなりになられた人の3割は夜間に亡くなっており、そのうち屋内が9割を占め、ほとんどのケースで冷房を使っていなかったとのことです。

そして、熱中症で救急搬送された方々のうち、年齢関係なく全体で見た場合で約40%、5歳以下で約46%、65歳以上では約61%が住宅等居住場所となっているのです。

冷房を好まないお年寄りに、冷房を無理強いすることとなっていくのではないでしょうか。

冷房が嫌でない若者も、いずれは歳をとり、お年寄りになるのです。決して、他人事でなないでしょう。

だから、あまり冷房を使わなくても過しやすい家づくりを、心がけたいものですね。

8)冷房とペットと熱中症

犬や猫は汗腺が足の裏の肉球など限られた部位にしかありません。ですので、人間のように全身で汗をかくことが出来ません。そのために、熱が体にこもりやすく、体温調節が苦手で、人間以上に熱中症のリスクが大きいのだそうです。

賃貸住宅の制約があり今はペットを飼っていなくても、マイホーム実現を機にペットを飼いたいという方も多いのではないでしょうか。

ご夫婦でお仕事をなさっていらっしゃるご家庭では、日中留守になるケースが多いことでしょう。

留守にするのですから、当然戸締りをしっかりしてお出掛けになりますよね。

経済性と省エネやエコの観点から考えれば、留守の際は冷房を止めて出かけたいでしょう。でもペットのことを考えて、冷房をつけっぱなしでお出掛けになるお宅が増えています。

今後、温暖化が益々進むことも考慮すれば、ペットと同居するご家庭にも、冷房を前提としない暑さ対策が重要なのではないでしょうか。

9)なぜ建物内が暑くなるのか-Ⅰ

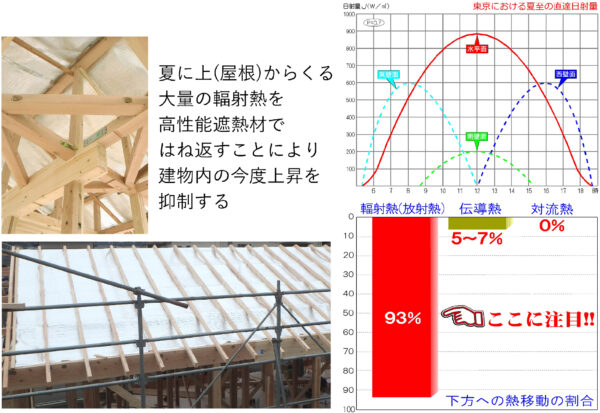

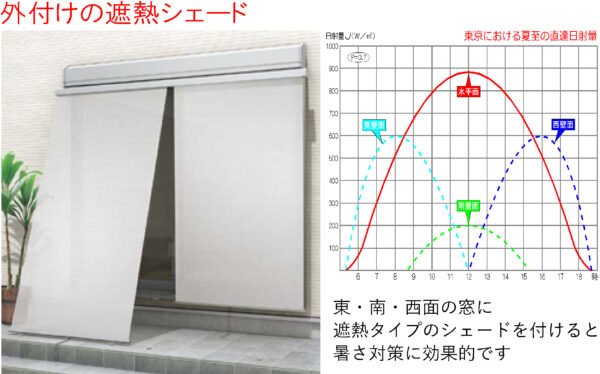

真夏の直達日射量をあらわしたグラフです。

グラフから、夏は水平面への直達日射量が非常に多いことが分かります。

思いのほかといっても良いでしょう、南面の壁が受ける直達日射量は少ないのです。

これは、夏は太陽の高度が高くなるからです。

東京(北緯35度を仮定)を例に挙げると、夏至の日における太陽の南中高度は78度、冬至の日における太陽の南中高度は32度、実にその差は46度にも及びます。

そして、宇都宮の冬至前後と夏至前後では、日照時間に約5時間の差が生じます。

ですので、夏は屋根面から大量の熱が押し寄せてくるということになります。

10)なぜ建物内が暑くなるのか-Ⅱ

暑い時期には屋根面から大量の熱が押し寄せてくる。

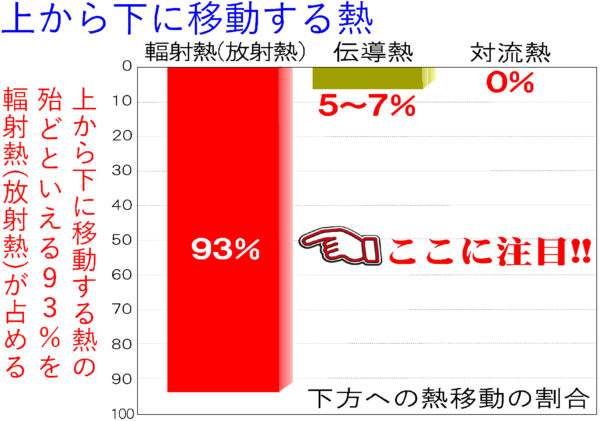

では、上から下に移動する熱を熱移動の3原則に則って視てみるとどうでしょうか。

なんと、93%を輻射熱(放射熱)が占めているではありませんか。

上から移動してくる熱のほとんどは輻射熱であり、これが建物内が暑くなる最大の要因だったのです。

ですので、屋根面から押し寄せてくる大量の熱移動に対処するためには、輻射熱への対応が必要不可欠であることがお分かりいただけるでしょう。

11)なぜ建物内が暑くなるのか-Ⅲ

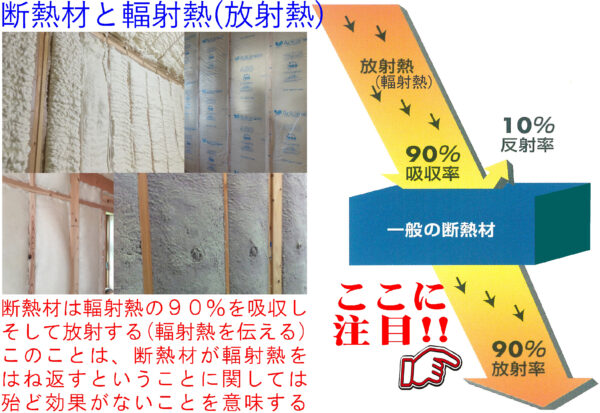

では、一般的に建物の熱対策に使用される断熱材は、輻射熱に対してどの程度の効果があるのでしょうか。

断熱材は輻射熱の90%を吸収し、そして放射(輻射熱を伝える)します。

このことは、断熱材が輻射熱をはね返すということに関しては、殆ど効果がないことを意味します。

つまり、輻射熱を蓄熱し、やがて放射して、熱を伝えるということなのです。

断熱材は、熱伝播遅効型熱吸収材料なのです。

そして、断熱性能が高ければ高いほど、蓄熱量は大きくなり、熱の伝わる時間をより稼げるということにはなりますが、より冷めにくくなるということにもなるのです。

12)なぜ建物内が暑くなるのか-Ⅳ

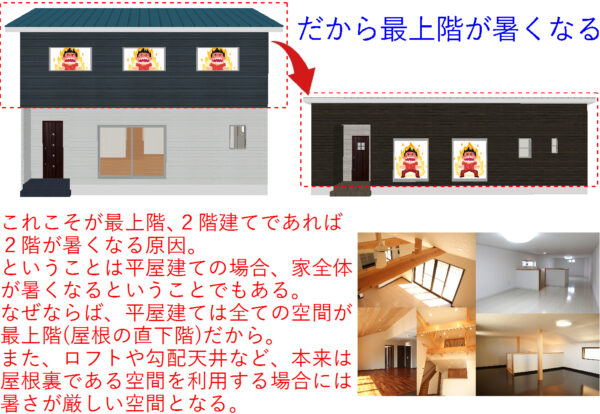

上から大量の輻射熱が押し寄せてくる。そして、断熱材はその90%を蓄熱し、放熱する。これこそが最上階、2階建てであれば2階が暑くなる原因であり、平屋建ての場合は家全体が暑くなるという理由です。

つまり、屋根の直ぐ下の空間が暑くなりやすいのです。

天井や屋根面の断熱は、壁面の断熱より断熱性能をかなり高めているにも関わらずです。

そして、屋根の直ぐ下の空間が暑くなりやすいということは、ロフトや小屋裏収納、勾配天井など、本来は屋根裏である空間を利用する場合に暑さが厳しい空間となるのは、当然のことと言えるのです。

13)冷房の使用頻度を軽減出来る家づくりを実現するために-Ⅰ

断熱材(他の建築材料のほとんども)は、輻射熱(放射熱)に対する反射率が低く、輻射熱のほとんどを吸収し、そして放熱することを学んでいただきました。

このことは、断熱材だけでは、熱対策の材料として不十分であることを意味します。

もっと高いレベルで熱対策を施すには、つまりは建物内の温度上昇を抑制するには、輻射熱(放射熱)の影響を大幅に軽減する必要があるのです。

特に、夏は水平面、つまり屋根面からの直達日射量が多くなる、下方への熱移動の大半を輻射熱が占めるということを考えれば、暑さ対策として屋根面での輻射熱対策が極めて重要であると言えます。

そして、そのためには輻射熱に対する反射率の高いものを使用することが求められます。

14)冷房の使用頻度を軽減出来る家づくりを実現するために-Ⅱ

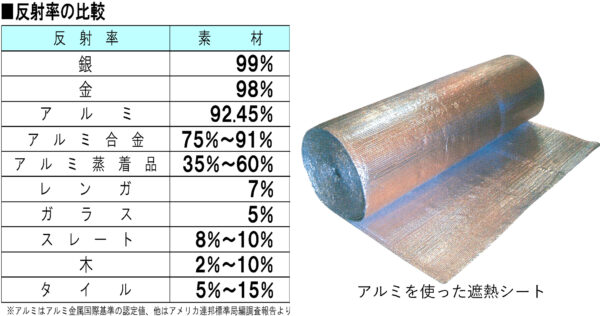

それでは、どんなものが輻射熱に対して反射率が高いのでしょうか。

表に示したように、銀、金、アルミの輻射熱(放射熱)に対する反射率が、極めて高いことが分かります。

ただし、銀と金は非常に高額なため、一般的にアルミが輻射熱対策の材料として使われるようになってきたのです。

そして、それらは遮熱材と呼ばれています。

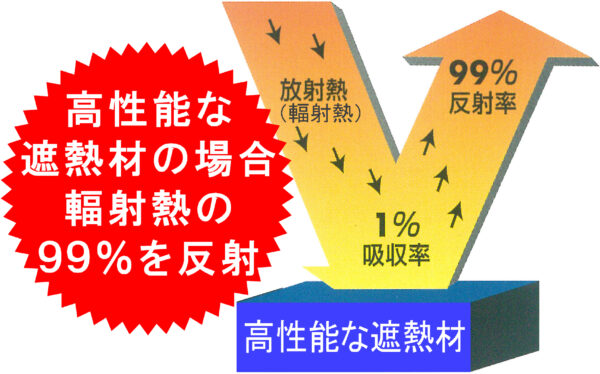

15)冷房の使用頻度を軽減出来る家づくりを実現するために-Ⅲ

輻射熱は分子が振動して発生しますので、遮熱材は断熱材とは逆で、薄ければ薄いほど効果が高まります。

なぜなら、薄いほうが分子の数が少ないからです。

私たちが使っている遮熱材は厚さ7.2ミクロン(1000分の7.2ミリ)という薄さです。

ちなみに、日本の小惑星探査機「はやぶさ」に使用された遮熱材の厚みは。0.5ミクロンです。

このように、薄くして分子数を少なくする、アルミの純度を高める、アルミ箔の表面を研磨するなどの処置を施すことで、99%という極めて高い反射率を実現することが出来るのです。

16)冷房の使用頻度を軽減出来る家づくりを実現するために-Ⅳ

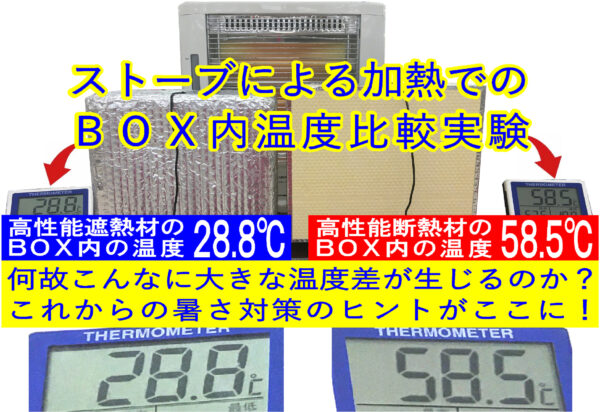

写真は、ストーブによる加熱でのBOX内の温度比較実験です。

左は高性能遮熱材で造った箱、そして右は高性能断熱材で造った箱です。

それらの箱に、至近距離からストーブで数時間熱を当てた状態のものです。

それぞれの箱を家、ストーブを真夏の太陽と想定してみて下さい。

家(箱)の中の温度はどうでしょうか。大きな開きが生じています。

これが高性能遮熱材の効果であり、建物内の温度上昇を抑制する方法であり、冷房の使用頻度を軽減出来る家づくりを実現しる手段です。

17)冷房の使用頻度を軽減出来る家づくりを実現するために-Ⅴ

夏は屋根面で大量の直射を受け、それによって大量の輻射熱が発生するということは、ご理解いただけたでしょう。

ですので、建物内の温度上昇を抑制するためには、屋根面での遮熱は必須であり、絶対条件です。

夏に上(屋根)からくる大量の輻射熱を、高性能遮熱材ではね返すことにより、建物内の今度上昇を抑制します。

18)冷房の使用頻度を軽減出来る家づくりを実現するために-Ⅵ

開口部からの熱の浸入も少なくありません。

特に東西面が受ける直達日射量は、決して少なくありません。

そこで、東・南・西面の大開口(窓)には、遮熱タイプの外付けシェードがお勧めです。

暑い時期はシェードを降ろして、開口部からの熱の浸入を軽減することで、建物内の温度上昇をより一層抑制出来ます。

また、寒い時期はシェードを上げて、窓から直射を摂り込み、それによって発生する輻射熱を利用しましょう。

19)冷房の使用頻度を軽減出来る家づくりを実現するために-Ⅶ

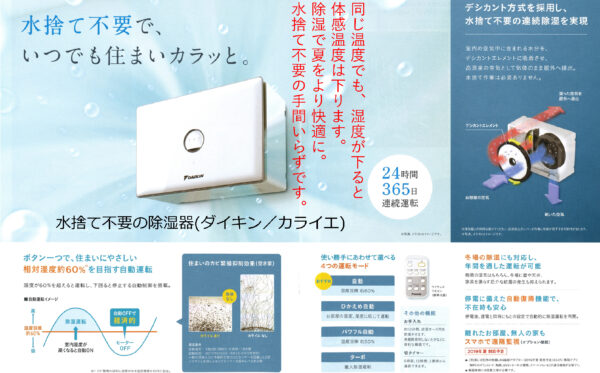

同じ温度でも、湿度が下ると体感温度は下ります。

ですので、湿度を下げることが出来れば、より涼しく感じます。

そこで、除湿というわけですね。

また、汗をかいたときに、湿度が下ることで汗が蒸発しやすくなります。

汗が蒸発する際に放出する熱量は大きく、同じ量の水が100度から0度に冷える際に放出する熱量の約5倍にもなります。

ですので、熱中症対策としても効果的です。

また、ランドリースペースなど、室内で洗濯物を干す際にもお勧めです。

水捨て不要の手間いらずというタイプであれば、留守中の可動も安心です。

家族の健康のために、冷房の使用頻度を軽減出来る家づくりをぜひ実現して下さい。

資料のご請求、お問合せは

株式会社相互企画 山崎まで

栃木県那須塩原市南郷屋4-16-1

0287-36-3925

yamazaki@sougokikaku.co.jp

那須塩原・大田原・那須で住宅建築・不動産のことなら

相互企画にお気軽にご相談ください。

TEL 0287-36-3925(受付時間/9:00~18:00)

TEL 0287-36-3925

(受付時間/9:00~18:00)