お知らせ&ブログ

高まる熱中症のリスクと冷房の弊害(人と建物はどう適応していくのか)

1)熱中症はどこで

熱中症にかかる場所として、住居等居住場所が圧倒的に多くなっています。

年齢に関係なく、全体で見た場合で、43.1%が居住場所となっています。

そして、65歳以上の方々に限ってみれば、約6割を居住場所が占めているのです。

更に、住居場所以外でも建物内であろうと思われるものを含めると、5歳以下と65歳以上で70%近くを占め、全体でも約60%となっています。

つまり、熱中症で救急搬送される方々の3分の2は、直射日光の当たる日中の屋外ではなく、直射日光の当たらない場所にいるときに、熱中症にかかっているということを示しているのではないのでしょうか。

2)熱中症死亡者数の推移

このグラフから読み取れるのは、熱中症死亡者数が、猛暑日日数と熱帯夜日数の推移に比例していないということです。

熱中症死亡者数が、2001年ごろから増加傾向にあるといっても良いでしょう。

ところで、住宅の次世代省エネルギー基準がスタートしたのが、1999年です。これにより、冬暖かく夏涼しいというのが謳い文句となっている高気密高断熱住宅の普及が進められてきました。

しかし、高気密高断熱が本当に夏涼しいのであれば、熱中症を引き起す場所として住居等居住場所が圧倒的に多いことを踏まえ、熱中症死亡者が猛暑日や熱帯夜の増加と関係なく増えてきているということに、矛盾は生じないのでしょうか。

3)住まいのエアコン普及

暖房機器はエアコン以外にも色々とありますが、冷房に関しましてはエアコンだけといっても良いでしょう。

つまり、エアコンの普及は、冷房の普及でもあるということです。

二人以上の世帯で見ると、普及率は90%を超え、一世帯当たりのエアコン冷房保有台数は3台を超えてきています。

少なくとも住まいにおいては、暑い期間、冷房の効いた状態で過ごすことが当たり前になったということを示しているのではないでしょうか。

4)学校等での冷房普及

温暖化に伴って、学校における冷房普及も進み、東京都の公立小中学校普通教室においては、ほぼ100%に設置されています。

また、宇都宮市では、暑さが厳しい中でも運動機会を確保するため、宇都宮市立の全ての小中学校の体育館に、空調機器を設置しました。

このように、家庭でも、学校や幼稚園でも、あるいは職場でも、そして、交通機関や車での移動中も冷房というように、一日の中で冷房の効いた空間で過す時間が長くなってきています。

5)冷房と乳幼児

汗をかく役割を果たしているのが能動汗腺ですが、その能動汗腺は3歳以降には増えることがないのだそうです。

汗をかかない汗腺を休眠汗腺といいますが、能動汗腺と休眠汗腺の割合は、生涯変わらないと言われているからです。

ということは、3歳までに汗をかけるかどうかが決まってしまうということです。

しかし、3歳までの期間を冷房の効いた空間で過ごすことが多いと、能動汗腺は発達しにくく、低体温症、夏バテしやすい、熱中症になりやすいといった状態を招くこととなるのです。

6)汗をかくことの重要性

汗をかくということは体温調節においてとても大切なことです。

なぜならば、汗が蒸発する際には、100℃のお湯が0℃になるまでに放出する熱量の、実に5倍もの熱量を放出してくれるからです。

ですので、乳幼児期の子育てにおいて、適度に汗をかかせてあげることを是非心掛けて下さい。

汗をかけない、あるいはかきにくい体質となった場合、熱中症のリスクが高まるだけではなく、汗の持つ免疫力の喪失、低体温による免疫力の低下にもつながります。

体温が1度下がると免疫力が30%程度低下、代謝も10~20%程度低下するといわれているのです。

7)冷房と子どもたち-Ⅰ

2022年6月8日午前10時35分ごろ、神戸市のある小学校で体育の授業中に12人の児童が熱中症とみられる症状で体調不良を訴え、うち6人が救急搬送され、一人は重傷であったそうです。

しかし、神戸地方気象台によりますと、その日の神戸の午前10時30分時点の気温は、22度と夏日にも至っていませんでした。

このことは、汗をかけない、かきにくい体質の子どもたちが増えていることと無関係でしょうか。

今後温暖化が益々進む中、汗をかけない、かきにくい体質になることを如何に防ぐか、これからの乳幼児期の子育てにおいて、重要な視点と考えていくべきではないでしょうか。

8)冷房と子どもたち-Ⅱ

冷房病の代表的な症状のひとつに、便秘が挙げられます。

ここに取り上げる表は、日本トイレ研究所が2016年に実施した「小学生の排便と生活習慣に関する調査」によるものです。

栃木県の小学生の4人に1人は便秘という調査結果が報告されています。

もちろん、そのすべてが冷房によるものではないでしょうが、想像以上に便秘の子供たちが多いといえるのではないでしょうか。

また、冷房病では、便秘や下痢などの消化管障害以外にも、自律神経の乱れによるさまざまな症状が現れます。

9)冷房と女性

一般的に、女性は男性より寒がりだと言われます。

それは、女性は男性より代謝が低いという体質によるもので、その結果、体内で男性ほど熱をつくらないのだそうです。

ですので、体感温度としては、女性は男性より2℃ぐらい低く感じるともいわれています。そしてこのことが、女性が男性よりも冷房によって体調不良に陥るケース多いという状況を生じさせています。

出来ることなら、冷房の使用が少なくて済む空間で生活したいものですね。

10)冷房とお年寄り

お年寄りは冷房をあまり好みません。

2020年8月は東京都の熱中症死者が187人と過去最多となりましたが、その9割がエアコンを使っていませんでした。

冷房がないわけではありません。60歳以上世帯の冷房普及率は、単身世帯で84%程度、二人以上世帯では90%程度に達しているのです。

熱中症の多くは、住居内で起きています。ですので、冷房頼みにしない暑さ対策を施した住まいづくりをいかに実現するかというのも、今後の重要課題といっても良いのではないでしょうか。

11)冷房とペット

犬や猫は人間のように全身で汗をかくことが出来ません。そのために、熱が体にこもりやすく、体温調節が苦手なので、人間以上に熱中症のリスクが大きいと言われます。

ペットを残して日中留守になるご家庭では、省エネやエコ、経済性などの観点から考えれば、留守の際は冷房を止めて出かけたいですよね。

でもペットのことを考えて、冷房をつけっぱなしでお出掛けになるケースも多いのではないでしょうか。

このような点からも、冷房に頼りっきりにしない暑さ対策が重要なのではないでしょうか。

12)エアコン火災事故多発

製品評価技術基盤機構は、2015年4月から2020年3月の5年間に、エアコンの誤った洗浄方法による火災などの事故が263件発生したと発表しました。

ペットを飼っていらっしゃるご家庭、24時間全館空調の家などは、留守中にエアコンを稼働させるケースが多くなることでしょう。

また、暑い時期にはエアコンをタイマーセットも含めてつけたまま就寝する方も多いことでしょう。

そんなケースでは、特に注意していきたいものですね。

13)冷房が外気を暖める

エアコンを冷房運転している際、室外機から暑い風が吹き出ていることは、ご存じのことでしょう。そして、それがヒートアイランド現象の一因になっています。

エアコンによる冷房の場合、室内を2度冷やすのに、約5度の内部熱を外部に出すに等しいと言われています。

つまり、屋内を冷房すればするほど、外気を暖めているという具合です。

だからこそ、まずは冷房を前提とせずに、いかに建物内の温度上昇を抑制出来るか。その上で冷房を使用するという取り組みが必要なのではないでしょうか。

14)上昇する気温

最近では気温40℃前後も当たり前のようになってきました。

また、南極と北極は、ともに20度超えを記録しました。

気温が高くなれば、冷房の使用頻度も高くなります。同じ温度設定で冷房するにも、外気温が高くなれば冷房負荷が高まります。

ということは、電気をより多く使用することとなり、温室効果ガス排出の増加になります。そして、その結果、更なる温暖化という悪循環です。

だから、気温上昇に相反して冷房使用頻度を如何に抑えるかという、一見矛盾する難題をどうクリアしていくかが重要です。

15)2100年未来の天気予報

皆さん、2100年の最高気温など、気象はどのようになっていると思いますか。

環境省による東京の2100年最高気温予想は、44℃となっています。

2100年なんて、私には関係ない。

まあ、そうおっしゃらずに。

日本人の平均寿命、そして人生100年時代の到来を考えれば、乳幼児のお子さん方は2100年を経験する可能性が高いといえるでしょう。

ある海外の研究では、2007年に日本で生まれた子供の半数が、107歳より長く生きると推計されています。

また、これから生を受けるお子さん方のことを考えれば、我々が将来のことに関心を持ち、今出来ること、これから出来ることを実践していくことも大切でしょう。

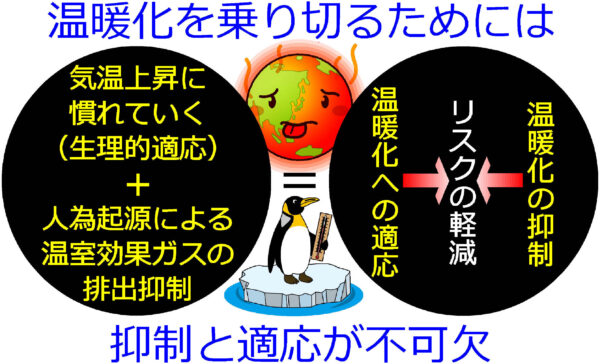

16)温暖化を乗り切るためには抑制と適応が不可欠

温暖化に対処して行くためには「温暖化の抑制」と「温暖化への適応」という二つの面からのアプローチが不可欠です。

ところで、夏期における冷房の常態化は、温暖化の抑制と適応という観点からはどうなのでしょうか?

冷房を使えば使うほど電気を消費します。そして、日本の電力の約8割は火力発電です。

ということは、温室効果ガスの排出が増えて、温暖化の抑制に逆行することになります。

また、熱中症になりやすい体質化が進み、温暖化への適応に逆行していくことになるでしょう。

17)冷房頼みにしない暑さ対策が実現すると-Ⅰ

日本の場合、電気の75%程度は火力発電で賄われています。

ですので、電気だからCO2を排出しないということではありません。

そして、火力発電では、その燃料となるガス、石油、石炭が持つエネルギーの約63%は失われてしまいます。実は、非常に効率の悪いエネルギー活用なのです。

冷房頼みにしない暑さ対策が実現すれば、電力需要がピークとなる夏の電力使用量が大幅に削減出来ることでしょう。

つまり、温室効果ガス排出の削減が図れるということであり、温暖化の抑制に寄与出来るということになるのです。

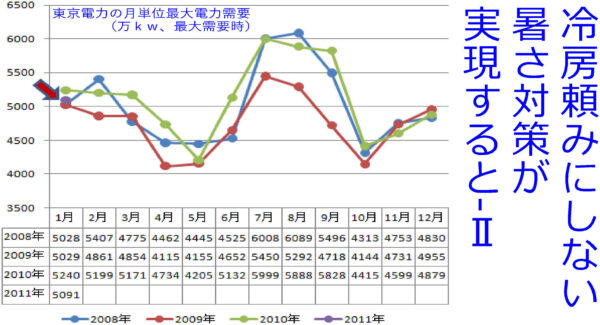

18)冷房頼みにしない暑さ対策が実現すると-Ⅱ

日本の電力需要のピークは夏です。

そして、需要と供給のバランスが崩れると、大規模停電につながります。

だから、季節による電力需要量の差が大きいほど、大幅な調整が強いられます。

冬の電力需要は、温暖化と建物の高断熱化で減っていくことでしょう。

一方で、夏の電力需要は、温暖化と冷房の普及促進で、増え続けることが懸念されます。

冷房頼みにしない暑さ対策が実現すれば、ピーク時の電力需要を押し下げることが可能となります。

また、日本における発電量の調整役を担っている石炭火力を、減らしやすくなるということにもつながります。

19)冷房頼みにしない暑さ対策が実現すると-Ⅲ

冷房頼みにしない暑さ対策が実現すれば、適度な暑さで適度に汗をかかせる子育てがしやすくなり、汗をかけない、かきにくい体質の防止につながります。

その結果、熱中症へのリスクが高くなることを避けられます。

歳を重ねるにつれて冷房嫌いの傾向が高くなるので、冷房頼みにしない暑さ対策が実現すれば、お年寄りに優しい住空間が実現します。

ペットは限られたごく一部でしか汗をかくことが出来ず、人間より体温調整が苦手なので、

冷房頼みにしない暑さ対策が実現すれば、ペットにとっても過しやすい空間となります。

20)もしも温暖化の主要原因が二酸化炭素でなかったら?

地球は温暖期と寒冷期を繰り返してきたことは分かっていますが、現在の温暖化は人類の活動による影響が多大であるという点において、過去の気温変動とは異なります。

そして、温室効果ガスの70%超をCO2が占めています。

しかし一方で、温暖化の原因がCO2であることに、懐疑的な方々がいるのも事実です。

もしそうであったとするならば、世界各国でCO2の排出削減に取り組んでも、温暖化を抑制することが出来ないということになります。

であれば、なおさらのこと、温暖化への人と建物の適応の重要性が増すことになるでしょう。

いずれにしましても、温暖化は進みます。温暖化への適応は必要不可欠です。

21)冷房頼みにしない暑さ対策のヒント

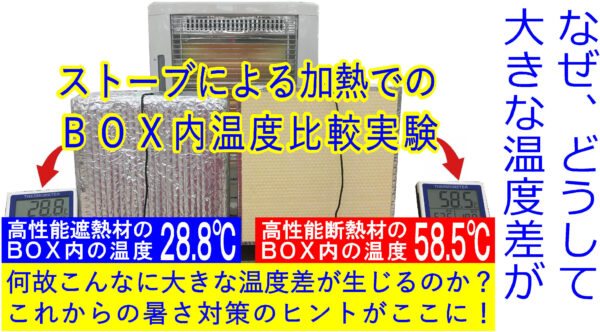

写真は、ストーブによって熱を加えた箱の中の温度を比較する実験です。

片方は高性能遮熱材で造った箱、そして、もう片方は高性能断熱材で造った箱です。

それぞれの箱を家、ストーブを真夏の太陽と想定してみてください。

箱、つまり家の中の温度はいかがでしょうか。

大きな違いに驚かれるのではないでしょうか。

冷房頼みにしない暑さ対策のヒントが、ここにあります。

そして、このことは、人と建物が温暖化に適応していくひとつの方向性を、指し示しているのではないでしょうか。

資料のご請求、お問合せは

株式会社相互企画 山崎まで

栃木県那須塩原市南郷屋4-16-1

0287-36-3925

yamazaki@sougokikaku.co.jp

那須塩原・大田原・那須で住宅建築・不動産のことなら

相互企画にお気軽にご相談ください。

TEL 0287-36-3925(受付時間/9:00~18:00)

TEL 0287-36-3925

(受付時間/9:00~18:00)