お知らせ&ブログ

大田原市、那須塩原市の夏は暑い、建物が温暖化に適応する必要性(これからの家づくりは暑さ対策の重要性が高まる)

1)温暖化による気温上昇

温暖化で気温が上昇してきています。そして、今後も気温上昇が続きます。

世界各国で温暖化対策に取り組んではいるものの、温暖化を抑制は出来ても、抑止することは出来ないでしょう。

つまり、どれだけ気温上昇幅を抑えられるかということです。

そして、気温が上昇すれば、暑さが厳しさを増していくということです。

ということは、今後の建物づくりにおいては、暑さ対策の重層性が増していくということでもあります。

2)栃木の夏は暑い

現在でも栃木の夏の暑さは厳しく、特に県南は日本全国でも有数の暑さとなっています。

佐野は年間の猛暑日記録日数ランキングでも、全国の気温観測地点の中で上位に位置しますし、その日の全国最高気温を記録することも珍しくありません。

そのぐらい暑さが厳しい地域なのです。

現時点においても、建物づくりにおける暑さ対策の重層性が高いと言えるでしょう。

3)県北は大丈夫?

那須塩原市は、温暖化対策を講じなかった場合、2050年には那須塩原市の気温が現在の県南並みになると公表しています。

ということは、県北でも気温40℃が当たり前になってくると考えておいた方が良いのではないでしょうか。

だからこそ、県北においても、建物づくりにおける暑さ対策を真剣に考えていく必要があるのではないでしょうか。

4)県南は更に暑く

当然のことですが、県南の将来は今よりも更に暑さが厳しくなるということです。

環境省が作成している2100年夏の予想最高気温によりますと、東京はなんと44℃、凄まじい暑さになることも予想されています。

どうでしょう、今から建物づくりにおける暑さ対策をしっかりと考えていく必要性を感じませんか。

5)冷房使用機会の増大

暑さが厳しさを増すほど、当たり前ですが冷房を使用する回数や時間が増えていくことでしょう。

ところで皆さんは、夏にダウンジャケットを着ますか?

冬は暖かくていいのですが、とてもじゃないですが夏は暑くて着ていられませんね。

夏はそれこそ服を着ないほうが過しやすくありませんか。

寒暖差の大きな栃木では、冬と夏の両立をどのように行うのか。

建物づくりにおける暑さ対策を根本的に見直してはいかがでしょうか。

6)新たに冷房設備導入

暑さが厳しさを増し、熱中症のリスクが高まり、今まで冷房設備を導入していなかった施設、例えば学校や幼稚園にも急速に冷房の設置が進んでいます。

そして、それは教室だけではなく、体育館に及んでいます。

今まで設備がなかったところに導入し、稼働させるということは、純粋に電力消費量が増えるということです。

暑さ対策、熱中症対策を、冷房任せ、冷房頼みにしていって良いのでしょうか。

7)電力消費の増大

気温上昇に伴って、冷房設備がなかったところにどんどん設置が進むことで、電力消費が増える。

また、全館空調が普及すれば、局所的及び時間限定で冷房を使用するケースより、電力消費が増える。

そして、更に気温は上昇し、暑さが厳しさを増していく。

このような循環に対して、何か手を打つ必要はないのでしょうか。

8)日本の電気は4分の3が火力発電

日本の場合、電力の75%程度は、火力発電で賄われています。

ということは、電気を使用する現場では二酸化炭素が排出されなくても、使用している電気をつくるところで二酸化炭素が排出されているということです。

日本の電力事情からすると、決して電気自動車にしたから二酸化炭素、つまり温室効果ガスの排出を減らせるわけではないということです。

温暖化が進む中で、如何に電力使用量を抑制するのか、していくのかということも考えていく必要があるでしょう。

9)電気のエネルギー効率

火力発電のエネルギー効率は37%程度にしか過ぎません。一次エネルギーとして使用するガス・石油・石炭の持つエネルギーの実に63%をロスしてしまいます。

一方で、ガスや灯油を直接エネルギーとして使用した場合のエネルギー効率は91%に及びます。

確かに、電気を使用している現場では、二酸化炭素を排出しません。ガスや灯油を使用している現場では、二酸化炭素を排出します。

しかし、日本の電力事情や火力発電のエネルギー効率を考えた場合、決して電化が温室効果ガス排出抑制につながるわけではないのです。

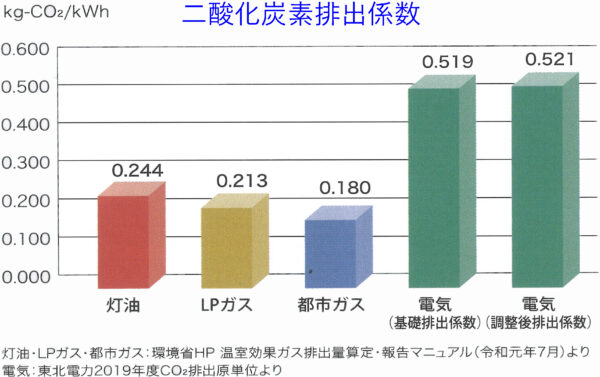

10)二酸化炭素排出係数

二酸化炭素排出係数を見てみましょう。

電気は、ガスや灯油の倍以上の係数となっていることが分かります。

つまり、現状の発電事情のままでは、電気が最も多く二酸化炭素を排出するということなのです。

当然、再生可能エネルギーの普及が重要なのですが、それと並行して、電力使用量の軽減を図っていく必要もあるでしょう。

このような状況で、冷房使用の増大が電力使用量を押し上げ、そして温暖化抑制の足かせと成り得るのではないでしょうか。

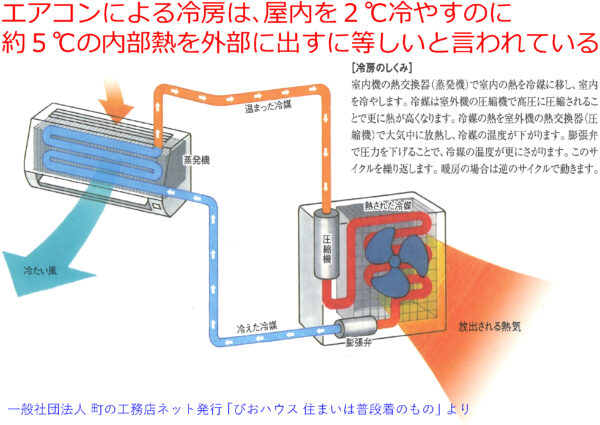

11)冷房が暖房

エアコンで冷房した場合、冷房する空間の温度を2℃下げるのに、その空間の5℃の熱を室外機(ヒートポンプ)から放出していると言われています。

ということは、ミクロ的に見れば冷房でも、マクロ的には暖房ということになり、これが冷房がヒートアイランドの一因となっていると言われる理由です。

冷房すればするほど気温上昇につながってしまうということであり、冷房そのものが温暖化を促進しかねないということでもあり、更には電気を使用することによる二酸化炭素排出も重なってくるということでもあるのです。

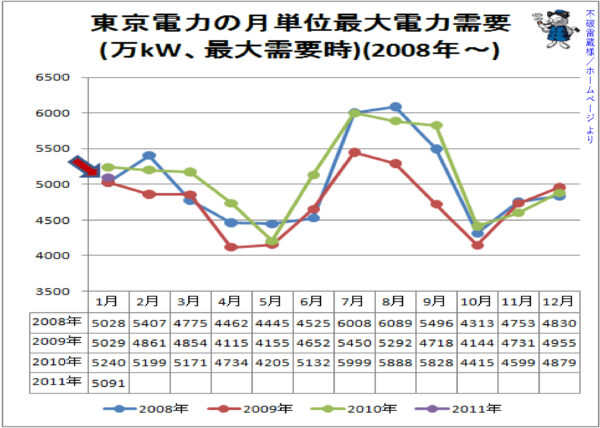

12)電力需要のピークは夏

日本における電力需要のピークは夏です。冬ではありません。

そして、温暖化による気温上昇と、冷房使用機会の増大で、ピーク時の電力需要が増えていくことが予想されます。

一方で、春や秋の冷暖房がいらないような季節には、電力需要が最も少なくなります。

ピーク時の電力需要が増える、電力需要のボトム(最少)とピーク(最大)の差が広がると、深刻な問題が出てきます。

その問題をどのように解決していくのでしょうか。

13)ピーク時電力需要増大のデメリット-Ⅰ

電力は、需要と供給のバランスがとれていないと、大規模停電となってしまいます。

ということは、ピーク時の需要を上回る発電能力が必要です。

そして、ピーク時の電力需要が増えていけば、発電能力の増強を強いられるということになるわけです。

発電能力を増強するとした場合、新たに原子力発電を設けることは、受け入れる自治体があるのかという問題がからんでくるでしょう。

再生可能エネルギーは、短期間で大規模な発電能力の確保となると、どうでしょうか。

火力発電は二酸化炭素の排出量増大へとつながり、温暖化抑制に逆行します。

このような面からも、ピーク時の電力需要が増大していくことは望ましいことではないのです。

14)ピーク時電力需要増大のデメリット-Ⅱ

電力は、需要と供給のバランスがとれていないと、大規模停電となってしまいます。

そして、ピーク時の需要を上回る発電能力が必要です。

そうすると、電力需要が少ないときには、供給量を需要に合わせて減らす、調整する必要が生じます。

だから、ピーク時の電力需要が増大するということは、電力供給量の調整幅が大きくなることを意味します。

日本の場合、この調整役で大きな役割を果たしているのが、石炭火力発電なのです。

しかし、石炭火力は二酸化炭素の排出量が多い発電です。

これが、先進諸国の多くから石炭火力の廃止が要望されているにも関わらず、日本が廃止に踏み切れない大きな要因となっているのです。

15)冬は温暖化・高断熱化・省エネ化で減る

夏よりも少ないとはいえ、冬の電力需要も多いのが実情です。

もちろん、冬期の電力需要を減らすことも大切です。

しかし、冬の電力需要は、温暖化による気温の上昇、建物の高性能化、家電や給湯器の省エネ化が進むにつれて、減少していくことでしょう。

一方で、夏の電力需要はどうなっていくことが予想されるのでしょうか。

16)気温上昇が進む中で夏の電力需要をどう抑制していくか

電力需要のピークが夏であること、温暖化により気温が上昇していくこと、それにより冷房を使用する機会が増大していくこと、冷房を使えば使うほどヒートアイランドを助長すること、ピーク時の電力需要が増えることによるデメリットを解消するのが難しいこと、電力消費が増えれば温室効果ガスの排出増大になることなどを考えれば、今後は如何に夏の電力消費を抑制出来るかということが、大きな課題となってくるでしょう。

17)建物をどう気温上昇に適応させていくか

夏の電力消費を抑制するためには、冷房の使用頻度を抑制するということでもあります。

そのためには、建物内の温度上昇を出来るだけ軽減しなければ成りません。

気温が上昇するということに反して、屋内の温度上昇を抑制出来る建物づくりを進めていく必要があります。

それを実現するためには、どうすればよいのでしょうか。

果たして、これまでの建物づくりのように、断熱材だけで可能なのでしょうか。

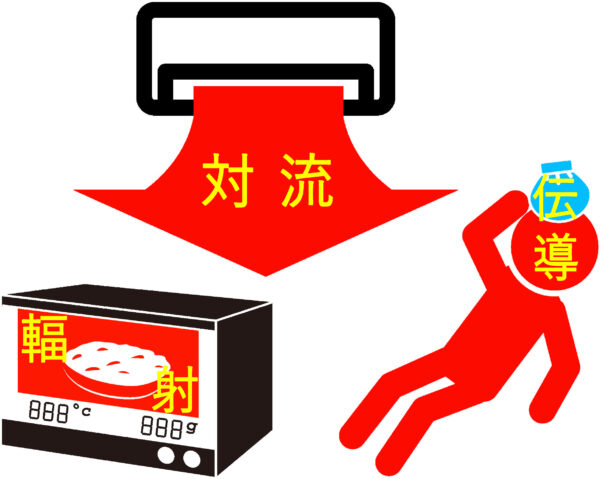

18)熱移動の理論に基づいて

一般的に熱は高温部から低温部へ移動する性質を持っており、熱の移動は熱伝導とも呼ばれています。

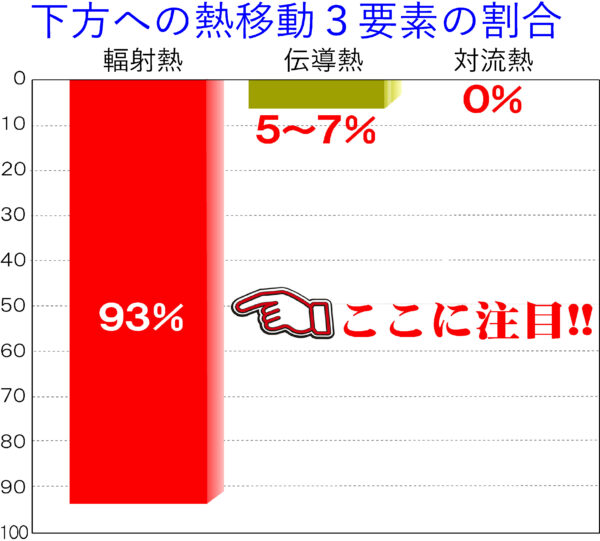

そして、熱は3つの要素によって移動します。

それは、「伝導」「対流」「輻射」という3要素から成ります。

つまり、どんな熱であっても「伝導」「対流」「輻射」という3つの要素によって、暖かいほうから冷たいほうへ移動します。

これを熱移動の3要素または熱移動の3原則と呼んでいます。

暑い季節に、屋内の温度上昇を抑制出来る建物づくりを進めていくためには、この熱移動の理論に基づいて対処することが不可欠です。

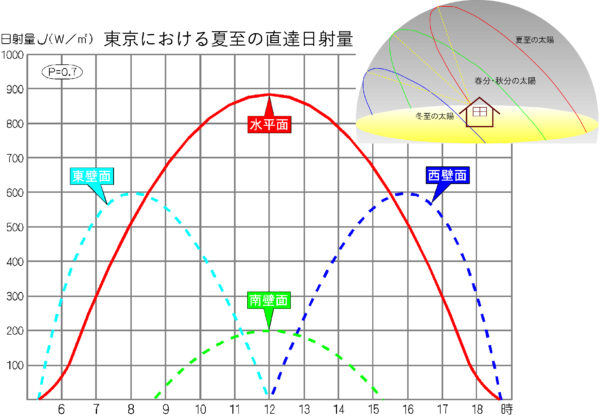

19)暑さの原因の多くは上から

暑い時期に直射日光は建物のどの面にあたる、降り注ぐのでしょうか。

以外に感じるかも知れませんが、南壁面の直達日射量は少ないのです。これは夏の南の太陽は高度が高くなることによるものです。

太陽の高度がそこまで高くない時間帯に直射を受ける東面と西面は、南面よりは多いものの、何といっても水平面が圧倒的に多くなります。

つまり、暑さの多くが上から、屋根から押し寄せるということです。

20)上から押し寄せる熱は輻射熱

暑さの多くが上からくる、屋根から押し寄せます。

だから2階建てであれば、1階より2階のほうが暑くなるのです。

そして、平屋建てであれば、全ての空間が屋根の直ぐ下ということになりますから、建物内の全体が暑くなりがちだということです。

それを防ぐには、上から下に移動する熱は何なのか、熱移動の3要素に照らし合わせてみる必要があります。

上から下に移動する熱の、実に93%を輻射熱が占めるのです。

ということは、建物内の温度上昇を抑制するためには、輻射熱への対応が不可欠であることが、ご理解頂けるでしょう。

21)断熱材と輻射熱

建物内の温度上昇を抑制するためには、輻射熱への対応が不可欠であることを、ご理解頂きました。

次に、輻射熱に対応するのには、どのようなものが適しているのかを、見ていくことにしましょう。

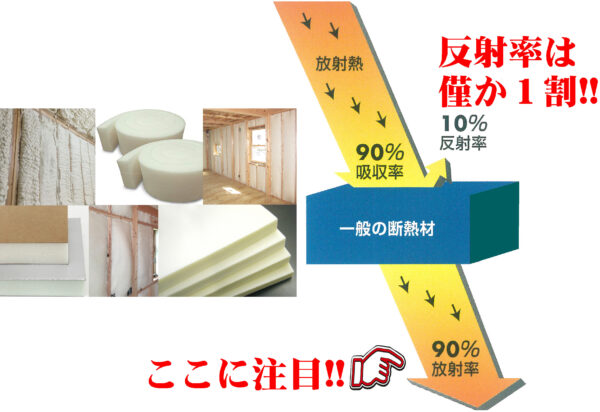

これまでの建物づくりに、寒さ対策だけではなく、暑さ対策にも有効だと考えられ、使われてきた断熱材は、どうでしょうか。

断熱材は、輻射熱のおよそ90%を吸収し、そして放射します。

22)輻射熱には遮熱材

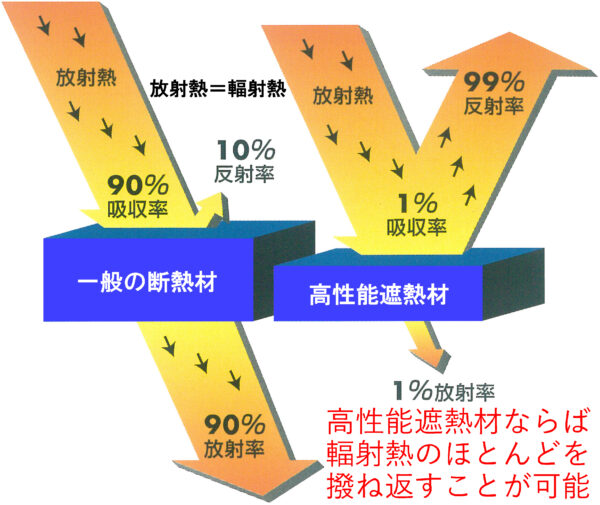

断熱材では、輻射熱への対応が難しいことが、お分かりいただけたでしょうか。

輻射熱への対応が難しいということは、暑さ対策の材料としては適さないということです。

考えてみれば、夏にダウンジャケットは着ないですからね。とてもじゃないけど、暑くて着ていられません。

なぜ暑いのか、それは輻射熱を吸熱、つまり溜め込んでしまうからです。

では、輻射熱に対処出来るものは何か。

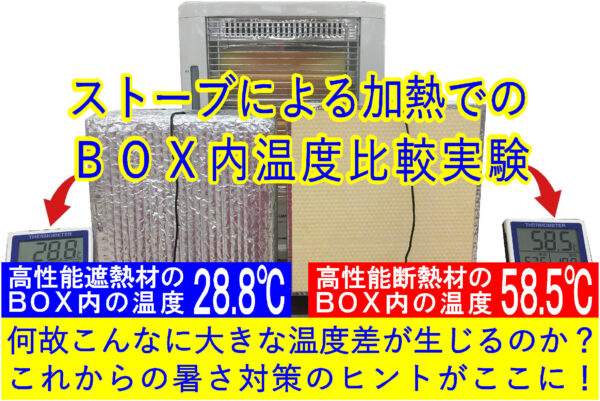

それは、遮熱材です。高性能な遮熱材になると、輻射熱の99%を撥ね返すことが可能なのです。

23)これからの建物づくりはしっかりと暑さ対策も施そう

これから建物を建てると、何年間その建物を使用することになるのでしょうか。

仮に30歳で住宅を建てるとします。多くの方が35年の住宅ローンを利用しています。ということは、建てたら生涯その家で暮らすというケースがほとんどでしょう。

すると、50年後、あるいはもっと先までということになります。

そのときの暑さは、どうなっているのでしょうか。

だからこそ、これからの建物づくりは、しっかりとした暑さ対策、つまり、上からくる輻射熱対策を施すことを、真剣に考えていって下さい。

資料のご請求、お問合せは

株式会社相互企画 山崎まで

栃木県那須塩原市南郷屋4-16-1

0287-36-3925

yamazaki@sougokikaku.co.jp

那須塩原・大田原・那須で住宅建築・不動産のことなら

相互企画にお気軽にご相談ください。

TEL 0287-36-3925(受付時間/9:00~18:00)

TEL 0287-36-3925

(受付時間/9:00~18:00)