お知らせ&ブログ

栃木県の、那須塩原市の、大田原市の、冬は寒い、夏は暑い、これまでの家づくりは暑さを犠牲にした寒さ対策、これからの家づくりは寒さ対策と暑さ対策の両立

1)日向と木陰

気温30℃の時、直射日光の当たる場所にいると相当な暑さを感じます。

しかし、木陰に入ると、暑さは随分と和らぎます。

ケースによっては、涼しく感じられます。

ちょっとまった、そんなことは百も承知とおっしゃりたいことでしょう。

当たり前のことと言えばそれまでなのですが、それはどうしてなのかを考えたことはあるでしょうか。

直射日光が当たるから暑いと一言で片づけるのではなく、理論的に説明出来る方が、どの位いらっしゃるでしょうか。

このことを紐解くことが、寒さ対策に加えて、本当の意味での暑さ対策へとつながる第一歩です。

2)輻射(放射)熱

ある種の電磁波が物質に当ることにより、その物質の分子が高速に振動することで熱が発生することを、輻射(放射)熱といいます。

そして、その代表的なものが太陽の赤外線です。

ですので、日向にいると身体が太陽の赤外線を直接浴びることとなり、人体の分子が高速に振動させられて発熱するので、暑く感じるという訳です。

ちなみに、その原理を応用したものが電子レンジです。

3)お風呂の30℃はどう感じる?

同じ30℃でも、湯温30℃のお風呂に入ったらどうでしょうか。

寒く感じることでしょう。

なぜでしょうか。

湯船に浸かった状態では、身体とお湯が直接接しているので、その際に感じる熱は伝導熱です。

そして、熱は高い方から低いほうへと移動します。

体温は36℃程度。

すると、身体の熱がお湯のほうへと移動する、つまり、体温が奪われるので、寒く感じるという訳です。

4)熱移動の3原則

前回と前々回で、輻射熱と伝導熱について述べましたが、ここで熱移動の3原則についておさらいしたいと思います。

一般的に熱は高温部から低温部へ移動します。そして、熱は3つの要素によって移動します。

それは「対流」「伝導」「輻射」という3要素です。

これを熱移動の3要素(3原則)と呼んでいます。

物質と物質が直接触れることで伝わる熱が伝導熱。代表的なものとしてアイロンが挙げられます。

空気や気体が動くことで伝わる熱が対流熱。代表的なものとしてドライヤーやエアコンが挙げられます。

5)室内も木陰と同じ?

屋内も直射日光があまり当たらないという点では、木陰と同じといってもいいでしょう。

窓から直射が差し込むとは言うものの、太陽の赤外線が直接屋内に届いている量は、少ないはずです。

しかし、実際にはどうでしょうか。

屋内は木陰と同じで涼しいでしょうか?

屋内のほうが暑く感じませんか?

それは何故なのでしょうか。

6)木陰は無断熱、建物は高断熱

木陰と屋内を断熱という視点で見てみましょう。

木陰は無断熱といっても良いでしょう。

一方で、住宅の内部は高断熱(ある程度の断熱が施工されていることを想定)です。

どうでしょうか。

直接太陽の赤外線が当たらないという点では同じであるにもかかわらず、高断熱より無断熱のほうが涼しいということに成りはしませんか。

7)暑さを犠牲にしての寒さ対策

寒さ対策は重要であり、そのために断熱を施す、高断熱にするということは必要なことです。

しかしそれは、暑さを犠牲にしての寒さ対策であることがご理解いただけたでしょうか。

もし、ただ単に断熱性能を上げるだけで暑さ対策にもなるのであれば、無断熱の木陰より涼しくなければならないはずだからです。

洋服は脱ぐことが出来るが、断熱材は出来ない。高気密高断熱を一年中纏うということは、

夏にもダウンジャケットを着込んでいることに成りかねないということでもあります。

8)住宅の省エネ基準にみる

住宅の省エネ基準をみてみると、東京都の小笠原村、沖縄県、鹿児島県の奄美市や瀬戸内町など、日本では最も温暖な地域として区分されている8地域においては、躯体の熱貫流率(U値)の基準値が、屋根または天井以外は設けられていません。

躯体の熱貫流率の基準値とは、単純に言い換えれば、断熱性能といっても良いでしょう。

どうして断熱基準が必要ないのでしょうか。

一年を通して温暖であり、極端な言い方かもしれませんが、一年中暑い地域です。

高断熱が涼しい住まいであるならば、一年を通して暑い地域で高断熱住宅を造れば、一年中涼しく快適で、その結果、省エネとなるはずではありませんか。

9)栃木は寒暖差が大きい

少し古いデータにはなりますが、宇都宮とミュンヘンの月別気温比較表です。

表から分かることは、冬の気温には大差はないが、夏の気温差には大きな差が生じているということです。

ミュンヘンは、ドイツの大都市の中で一番南に位置しています。それでも夏はかなり涼しいということが見て取れます。

一方で、宇都宮は寒暖差が大きいことが分かります。

つまり、冬の寒さと夏の暑さ、その両方に厳しいものがあるということです。

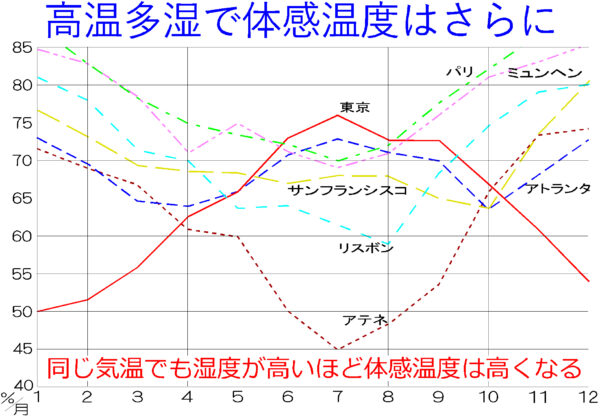

10)高温多湿で体感温度はさらに

私たちにとって高温多湿は当たり前でも、世界的に見れば高温多湿は当たり前ではありません。

東アジアでは当たり前でも、ヨーロッパなどでは冬に湿度が高くなり、夏に湿度が低くなるのです。

しかし、日本、栃木は、高温と多湿が重なります。

同じ気温でも、湿度が高くなると、体感温度も高くなります。

ですので、宇都宮とミュンヘンでは、気温以上に夏の暑さの違いを感じるということとなるのです。

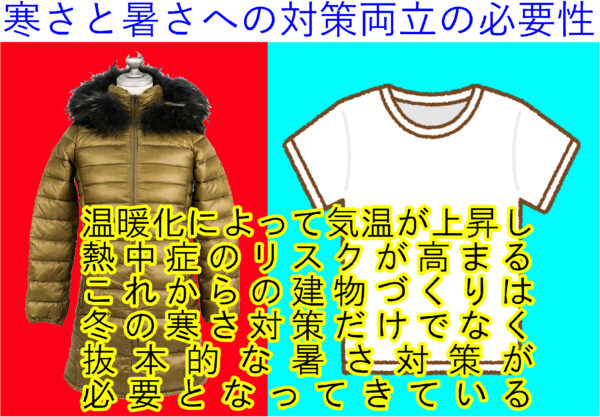

11)寒さと暑さへの対策両立の必要性

温暖化によって気温が上昇し、熱中症のリスクが高まっていきます。

温室効果ガスの排出削減量によっては、東京で真冬に夏日という想定もなされています。

今から家づくりをするとき、今後何年、あるいはいつ頃まで、その家を使うことになるのでしょうか。

こういったことを考慮すれば、これからの建物づくりは、冬の寒さ対策だけでなく、抜本的な暑さ対策が必要となってきているのではないでしょうか。

つまり、寒さと暑さへの対策を両立させることが求められてきているということです。

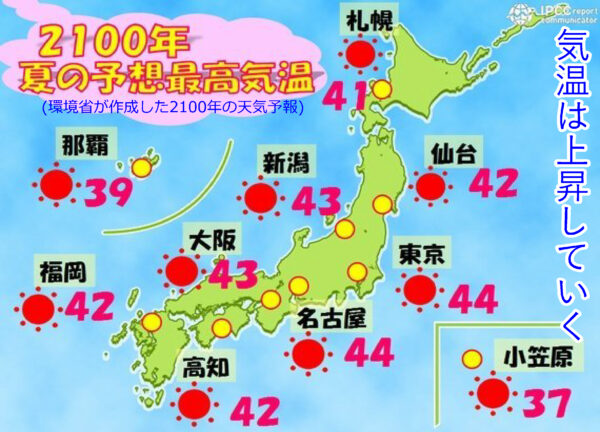

12)気温は上昇していく

環境省が作成した2100年夏の予想最高気温を見ると、夏の暑さが極めて厳しくなる可能性のあることが分かります。

軒並み40℃を超える暑さ、危険な暑さです。

住宅の省エネ基準の地域区分で最も温暖な8地域に区分されている小笠原が、避暑地となるというような状況です。

このことからも、今後の家づくりに関して、暑さ対策がいかに大切であるかがご理解いただけるのではないでしょうか。

13)断熱材は熱伝播遅効型熱吸収材料

断熱材は、熱伝播遅効型熱吸収材料といいます。

つまり、熱を吸収することで熱が伝わるのを遅らせる、熱の伝わる時間を稼ぐというものが、断熱材の機能です。

そして、断熱性能を上げる、断熱材を厚くするということは、吸収出来る熱量を増やすということであり、それによって熱が伝わってくる時間をより稼ぐということです。

また、蓄熱しながらも放熱しますが、それ以上の熱を吸収しきれなくなると放熱量が増します。

更に、蓄熱量が増えるということは、それだけ冷めにくくなるいということでもあります。

14)高断熱は冬優先型

断熱性能を高める、つまり蓄熱量を増やすことによって、冷めにくくなるということがとても分かりやすい例は、天気が良く暑さの厳しい日の夜に、冷房を掛けていない2階(最上階)と、外の温度(体感温度)を比べてみることです。

外は無断熱といっていいでしょう、そのような断熱のない空間と、高性能断熱材に包まれた空間と、どちらが涼しく感じられることでしょうか。

高断熱に包まれた屋内のほうが、相当暑く感じられることでしょう。

単純に断熱性能だけを高めた家づくりは、冬優先型の家づくりです。

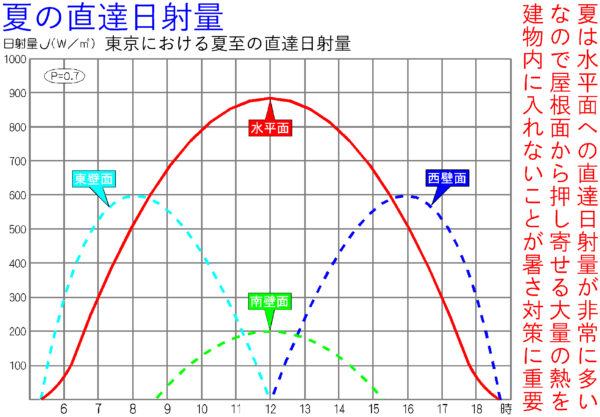

15)夏の直達日射量

グラフから、夏は水平面への直達日射量が非常に多いことが分かります。

思いのほかといっても良いでしょう、南面の壁が受ける直達日射量は少ないのです。

これは、夏は太陽の高度が高くなるからです。

東京(北緯35度を仮定)を例に挙げると、夏至の日における太陽の南中高度は78度、冬至の日における太陽の南中高度は32度、実にその差は46度にも及びます。

そして、宇都宮の冬至前後と夏至前後では、日照時間に約5時間の差が生じます。

ですので、夏は屋根面から大量の熱が押し寄せてくるということになります。

この屋根面から押し寄せる大量の熱を、建物内に入れないことが、暑さ対策に重要となるのです。

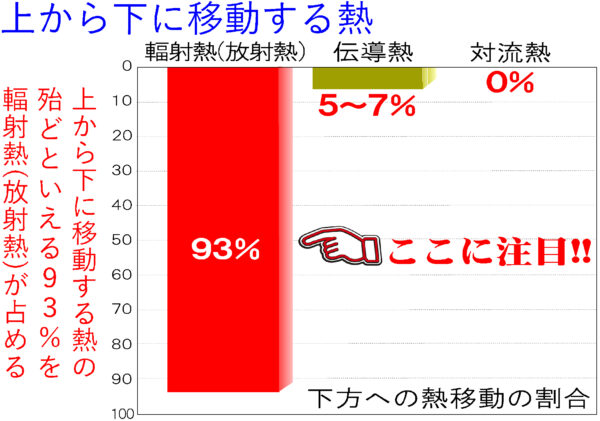

16)上から下に移動する熱

前回で暑い時期には屋根面から大量の熱が押し寄せてくるので、その大量の熱を建物内に入れないことが暑さ対策にとって重要であるということをお伝えしました。

では、上から下に移動する熱を熱移動の3原則に則って視てみるとどうでしょうか。

なんと、93%を輻射熱(放射熱)が占めているではありませんか。

上から移動してくる熱のほとんどは、輻射熱だったのです。

屋根面から押し寄せてくる大量の熱移動に対処するためには、輻射熱への対応が必要不可欠であることがお分かりいただけるでしょう。

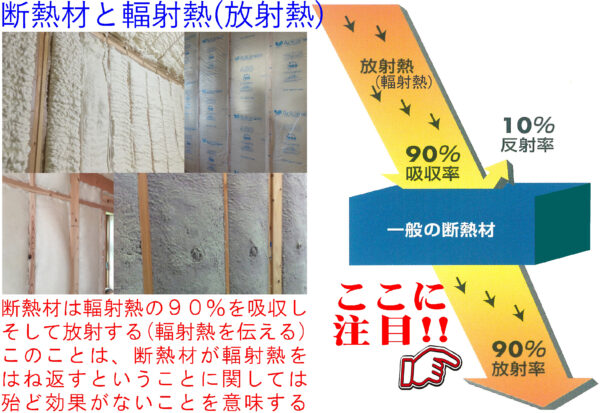

17)断熱材と輻射熱(放射熱)

断熱材は輻射熱の90%を吸収し、そして放射(輻射熱を伝える)します。

このことは、断熱材が輻射熱をはね返すということに関しては、殆ど効果がないことを意味します。

つまり、輻射熱を蓄熱し、やがて放射して、熱を伝えるということなのです。

以前に、断熱材は熱伝播遅効型熱吸収材料であるというのは、この意味なのです。

そして、断熱性能が高ければ高いほど、蓄熱量は大きくなり、熱の伝わる時間をより稼げるということにはなりますが、より冷めにくくなるということにもなるのです。

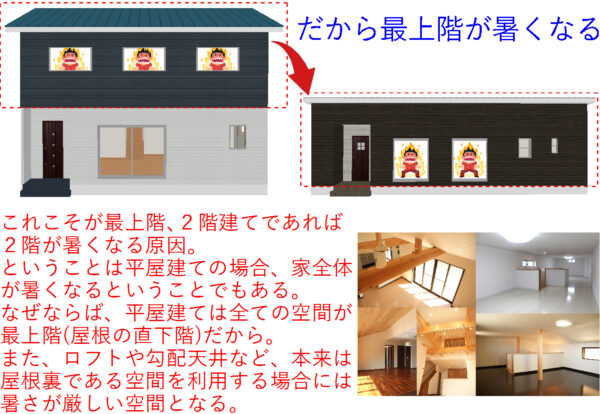

18)だから最上階が暑くなる

上から大量の輻射熱が押し寄せてくる。そして、断熱材はその90%を蓄熱し、放熱する。これこそが最上階、2階建てであれば2階が暑くなる原因であり、平屋建ての場合は家全体が暑くなるということでもあるのです。

つまり、屋根の直ぐ下の空間が暑くなりやすいということです。

天井や屋根面の断熱は、壁面の断熱より断熱性能をかなり高めているにも関わらずです。

そして、屋根の直ぐ下の空間が暑くなりやすいということは、ロフトや小屋裏収納、勾配天井など、本来は屋根裏である空間を利用する場合に暑さが厳しい空間となるのは、当たり前のことと言えるのです。

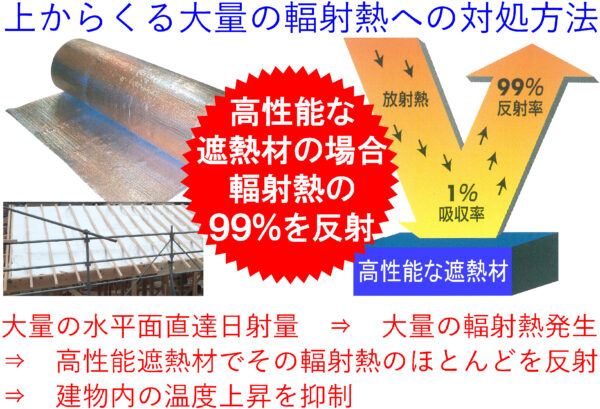

19)上からくる大量の輻射熱への対処方法

暑さの原因が分かれば、次はその原因に対してどう対処するかです。

対処方法は「水平面(屋根面)が大量の直達日射量を浴びる⇒それによって上から大量の輻射熱が下へ押し寄せてくる⇒それを撥ね返す」ということになりますね。

では、輻射熱を撥ね返すことの出来る材料は何なのか。

それは、遮熱材(遮熱シート)です。

ただし、遮熱材といっても様々なものがあり、性能も異なります。

反射率1%の違いは、熱伝導率に換算すると15%に相当すると言われています。

ですので、高性能な遮熱材を選ぶことが肝心です。

本当に高性能は遮熱材であれば、99%の輻射熱を反射することも可能です。

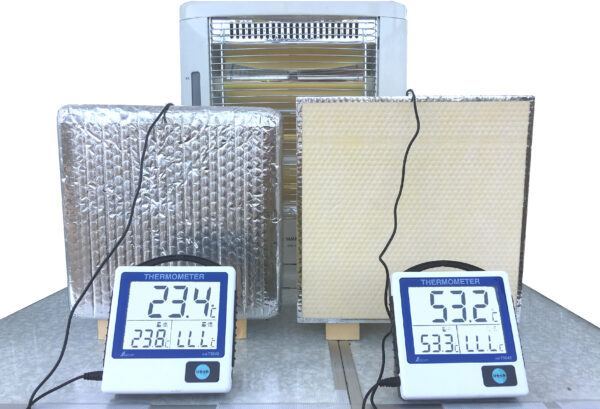

20)高性能遮熱材の効果

では、アルミによる遮熱シートは、どの程度の効果があるのでしょう。

写真は、高性能断熱材で覆った箱と高性能遮熱シートで覆った箱の中にそれぞれ温度計を設置し、ストーブで至近距離から数時間熱をあてたものです。

箱の中の温度はいかがでしょうか。

これが高性能遮熱シートの効果であり、ストーブによる赤外線で発生する輻射熱が箱の内部、如いては建物の内部に移動することを防いでいる結果なのです。

一方、高性能とはいっても蓄熱材である断熱材は、時間がたてば熱が箱の内部に移動してきて、温度が上昇していくのです。

そして、断熱性能の違いとは、この熱が移動してくるに要する時間の違いなのです。

また、高性能な断熱材ほど蓄熱量が大きいので、冷めるのに要する時間も長くなるということです。

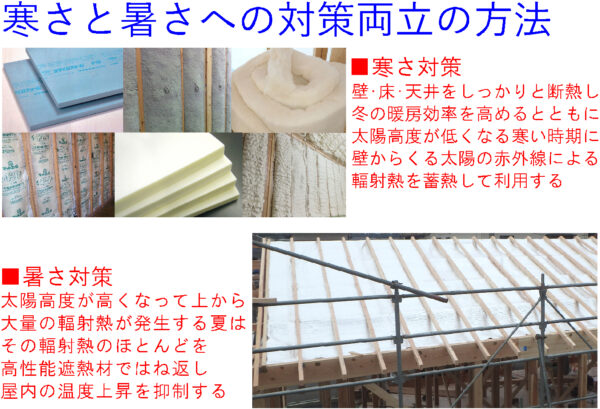

21)寒さと暑さへの対策両立の方法

●寒さ対策

壁・床・天井をしっかりと断熱して冬の暖房効率を高めるとともに、太陽高度が低くなる寒い時期には、壁面からくる太陽の赤外線によって発生する輻射熱を蓄熱して利用する。

●暑さ対策

太陽高度が高くなって上からくる大量の輻射熱が発生する夏は、その輻射熱のほとんどを高性能遮熱材ではね返し、屋内の温度上昇を抑制する。

このように、断熱材と遮熱材を併用し、双方の材料の良さを生かすことによって、寒さと暑さへの対策を両立させる。

22)プラスαの寒さ暑さ対策-Ⅰ

寒暖差の大きな地域ですので、暖房、冷房を全く使わない家づくりというのは、難しいでしょう。

そこで、どのような暖房と冷房を考えるのかということも、快適性や経済性、省エネ性に関わってきますね。

ここにご紹介します「エコウィンハイブリッド」は、輻射式の冷暖房システムで、快適性の高い冷暖房が実現します。

しかも、冷房時には除湿にもなります。

また、省エネ性の高いシステムですので、ランニングコストの抑制にもつながります。

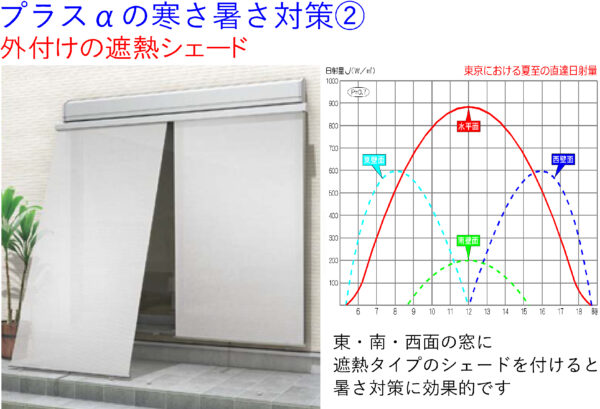

23)プラスαの寒さ暑さ対策-Ⅱ

夏の直達日射量のグラフからお分かりのように、西面の直達日射量と東面の直達日射量は同じです。

そして、両面とも太陽高度が比較的低い時間帯に直射を受けることとなります。

また、南面の直達日射量は少ないといっても、真南に向けて建物を建てられるケースは極めて少ないうえに、南面には掃出し窓の大開口を設けているケースが多いことでしょう。

かといって、寒い時期には、東・南・西面の窓から、太陽の赤外線による輻射熱を採り入れたいですよね。

そこで、東・南・西面の窓に遮熱タイプのシェードを付けるというのはいかがでしょうか。

冬はシェードを上げて日差しを採り込み、夏はシェードを下げて遮熱するという具合です。

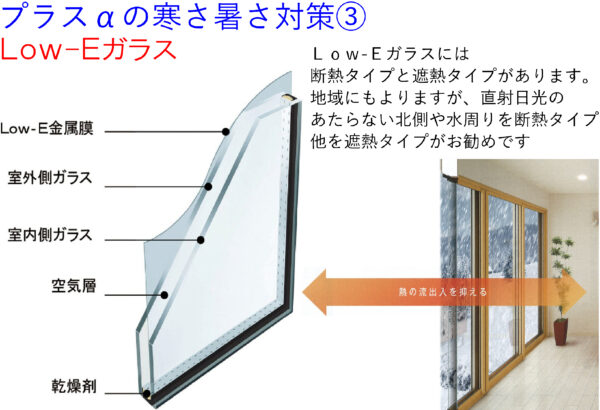

24)プラスαの寒さ暑さ対策-Ⅲ

暑さ対策として、Low-Eガラスもお勧めです。

Low-Eガラスには、断熱タイプと遮熱タイプがあります。

場所や気候にもよりますが、冬寒く、夏暑い地域では、直射日光のあたらない北側や水周りを断熱タイプ、他を遮熱タイプがお勧めです。

冬のことだけを考えれば、全ての窓ガラスを断熱タイプにしたほうが良いと思いますが、今後、温暖化の進行で気温が上昇していくことを考慮すれば、直射日光の当たる面に関しては、基本的に遮熱タイプを選択しておくべきではないかと思うからです。

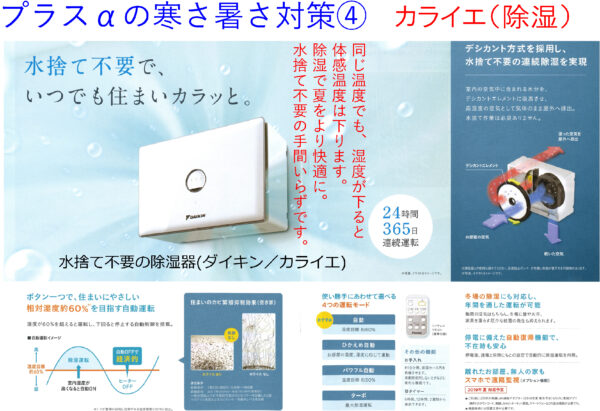

25)プラスαの寒さ暑さ対策-Ⅳ

同じ温度でも、湿度が下ると体感温度は下ります。

ですので、湿度を下げることが出来れば、涼しく感じます。

そこで、除湿というわけですね。

また、汗をかいたときに、湿度が下ることで汗が蒸発しやすくなります。

汗が蒸発する際に放出する熱量は大きく、同じ量の水が100度から0度に冷える際に放出する熱量の約5倍にもなります。

ですので、熱中症対策としても効果的です。

ランドリースペースなど、室内で洗濯物を干す際にもお勧めです。

水捨て不要の手間いらずというのもありがたいですね。

26)冷房漬けに要注意

近年、汗をかけない、あるいは汗をかきにくい体質の方が増えています。

汗をかけるか否かは、3歳くらいまでに決まってしまいます。

なぜそうなるのか、それは3歳までの期間に冷房の効いた空間で過すことが多く、汗を十分にかけなかったからです。

そして、汗をかけない、汗をかきにくい体質となった子どもたちは、その体質のまま成長することとなります。

汗をかけないと、熱中症のリスクが高まります。また、免疫の低下も招きます。

乳幼児期の子育ては、適度な暑さで適度に汗をかかせてあげることを、心がけて下さい。そのためにも、抜本的な暑さ対策が望まれますね。

資料のご請求、お問合せは

株式会社相互企画 山崎まで

栃木県那須塩原市南郷屋4-16-1

0287-36-3925

yamazaki@sougokikaku.co.jp

那須塩原・大田原・那須で住宅建築・不動産のことなら

相互企画にお気軽にご相談ください。

TEL 0287-36-3925(受付時間/9:00~18:00)

TEL 0287-36-3925

(受付時間/9:00~18:00)