お知らせ&ブログ

大田原市で、那須塩原市で、土地を探して平屋の家をつくる方のために

■パート1/敷地選び

平屋建ては、敷地面積に対して基礎面積の占める割合が大きくなります。

例えば、敷地面積80坪で建物延床面積40坪の場合、敷地に占める基礎面積は総二階建てだと25%ですが、平屋建てでは40%を占めます。

そこに、敷地境界からの離隔スペース、公共下水道が使えない場合は浄化槽や宅内処理装置の設置スペースが必要となります。

だから、敷地の立地条件によっては、駐車スペースや陽当りに大きな影響が出やすくなります。

そこで、敷地選びがより重要となってくるというわけですね。

●パターン1/北側がすぼんだ土地の場合

同じ面積でも、北側が狭くなっている土地の場合、北側の離隔距離を多く取らざるを得ないケースが生じやすいです。

北側の離隔を多く取るということは、南側の離隔が狭くなるということになりますので、陽当りに影響を及ぼしやすいということです。

設計の工夫で北側の離隔距離を抑えることも可能ですが、風水に配慮する場合ですと、避けるべき大きなポイントのひとつである「欠け」につながるケースが生じやすいです。

●パターン2/北側に角切りがある場合

北側に大きめの角切りがある土地の場合にも、北側が狭くなっている場合と同様のことがいえます。

北側の離隔距離を多く取らざるを得ないケースが生じやすく、陽当りに影響を及ぼしやすいということですね。

また、設計の工夫で北側の離隔距離を抑えた場合に、風水では避けるべき大きなポイントのひとつである「欠け」につながるケースが生じやすいというのも同様です。

●パターン3/同面積でも東西南北の比率で

長方形でカタチの整った土地でも、東西に長いのか南北に長いのかによって、陽当りの良し悪しが変わってきます。

南北に長いほうが、陽当りを確保しやすいというケースが多くなります。

ただし、リビングと全ての居室を南向きにした設計をご希望の場合は、東西に長い敷地を選択したほうが良いでしょう。

●パターン4/同じ面積・地形でも道路付で

同じ面積、同じカタチの土地であっても、道路の方向で陽当りに違いが生じてきます。

特に北側一面道路の場合、道路側に並列で駐車スペースを確保しようとすれば、南側の離隔距離がかなり削られます。

平屋建てのほうが南側の建物による日陰の影響を大きく受けますので、考慮して下さい。

北一面道路でも東西に長い敷地であれば、建物を北側に寄せて配置し、建物の脇に並列で2台分の駐車スペース、更にそれを縦列にとれば4台分の駐車スペースを確保することも可能でしょう。

■パート2/快適性の確保

●一年を通しての快適性向上のために

一年を通しての寒暖差が大きな地域である栃木県。

ドイツの大都市で最も南に位置するミュンヘンと宇都宮の気温を比較してみると、冬は同じような気温でも、夏に大きな開きが生じていることが分かります。

それだけ寒暖差が大きいということです。

ミュンヘンの気候であれば、冬の寒さを優先した家づくりで良いでしょう。

しかし、寒暖差が大きく、夏の暑さが厳しい、そして暑い時期には湿度も高くなり、体感温度が更に高くなる栃木県では、寒さ対策と暑さ対策への両立が求められるということです。

特に、平屋建ての場合は暑さ対策がより重要になってきます。

それはなぜなのか、このパートで詳しくご説明していきます。

●直達日射量

夏の直達日射量は、グラフから読み取れるように、圧倒的に水平面が多いのです。

ですので、水平面からくる大量の日射で発生する大量の輻射熱(放射熱)に対処出来なければ、屋根に近い空間が暑くなるということであり、これが二階建てであれば二階が、平屋建てであれば家全体が暑くなる原因なのです。

真夏に仕事を終えて、誰もいない閉めきった自宅に帰ると、二階が暑くてたまらない状態になっているとう経験をお持ちの方も、沢山いることでしょう。

二階建てであれば一階と比較できるので、その暑さの違いが分かりやすいです。

しかし、平屋建ては比較対象空間が存在しないので、ピンとこないかも知れませんが、平屋建ては二階建ての二階部分が下に降りてきている状態です。

これが、屋建ての場合は暑さ対策がより重要になるという理由です。

陸屋根(平らな屋根)や勾配が緩やかな屋根の設計の場合は、尚更のこと注意が必要です。

意外に感じるかもしれませんが、南壁面の直達日射量は少ないのです。

●熱移動の3要素(3原則)

暑さ対策を実施するうえで、熱がどのように伝わってくるのかをしっかりと把握しておくことが欠かせません。

そこでまず、熱移動の3要素、あるいは熱移動の3原則についておさらいしてみましょう.

一般的に熱は高温部から低温部へ移動する性質を持っており、熱の移動は熱伝導とも呼ばれています。

そして、熱は3つの要素によって移動します。それは、「対流」「伝導」「輻射」という3要素です。

つまり、どんな熱であっても、「対流」「伝導」「輻射」という3つの要素によって、暖かいほうから冷たいほうへ移動が起こるということになります。

●対流熱

対流熱とは、加熱された物質(気体、液体)が流動することによって熱が移動することを言います。

水や空気を暖める場合、暖められた水や空気は流体となって上昇(移動)します。

つまり、物質が熱を持って移動することとなります。そして、この熱移動要素を対流と呼んでいます。

分かりやすい例を取り上げてみましょう。

鍋でお湯を沸かすとします。直に熱を加えるのは鍋の底の部分だけですが、鍋の中で作られるお湯はどの部分でもほとんど均一の温度となります。

これは、暖められた水が熱を持つことによって膨張し、軽くなることで上方へ移動し、それに伴い、上方にある冷たい水が下方へ移動することで起こります。

また、エアコンは少しでも温度差を少なくして冷暖房するために、風を強制的に出して対流を起こし、熱移動をさせているのです。

●伝導熱

伝導熱とは、物質と物質が直に接することによって熱が移動することを言います。

熱は高温部から低温部へと伝わりますから、氷枕を当てれば頭が冷やされますし、湯たんぽを当てれば足が暖められるというわけです。

また、アイロンも伝導熱を利用した機器です。

気温30度だと暑く感じるのに、30度のお風呂は寒く感じます。これは、30度の湯温より体温が高いため、体の熱が浴槽内のお湯に移動することで奪われるかたちとなるので、寒く感じるというわけです。

でも一方で、体温よりも低い気温30度が暑く感じるのでしょうか。そのわけは輻射熱にあります。

●輻射熱

あらゆる物質は熱を放射(※1)しています。ただしそれは電磁波として放射されており、電磁波そのものに熱はありません。

しかし、電磁波が物質に衝突することで物質の分子が振動し、熱が放出されます。

電子レンジは電磁波(マイクロ波)を発生させることにより、レンジ内の食品の分子に超高速で振動を与える(2.4GHzであればなんと1秒間に24億回もの振動を与えます)ことで、食品に熱を移動しています。

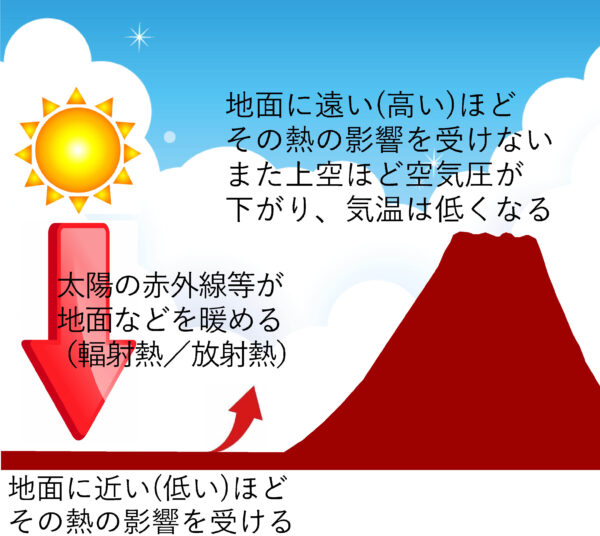

太陽からも熱線(赤外線)が出ています。しかし、その熱線は全く熱を帯びていません。ところが、地球の大気中にある水分粒子やダスト、さらに地表や建造物などに衝突することでそれらの分子を強く振動させ、熱が放出されることとなります。

これが輻射熱と呼ばれる熱移動であり、体温より低い気温でも暑く感じる原因なのです。

※1 温度は物質の熱振動をもとに規定されており、下限が存在します。

そしてそれは、熱振動(原子の振動)が小さくなりエネルギーが最低になった状態のことです。

この時に決まる下限温度が絶対零度(-273.15℃)と呼ばれ、古典力学では原子の振動が完全に止まった状態であると考えられており、その場合には熱が放射されないということになります。

●太陽から降り注ぐ赤外線は本当に熱くないの?

太陽からくる赤外線そのものが熱いのであれば、太陽に近いほど高温な場所となるはずですね。

そうであるとするならば、日本で一番暑いのは富士山の山頂、世界で一番暑いのはエベレストの山頂ということになります。

しかし、実際はどうでしょうか。

太陽から遠くても、地面や建物などで生じる輻射熱によって暖められる地表付近のほうが、高温になるという具合です。

ですので、太陽から降り注ぐ赤外線によって発生させられる輻射熱(放射熱)が、暑さの原因となっているのです。

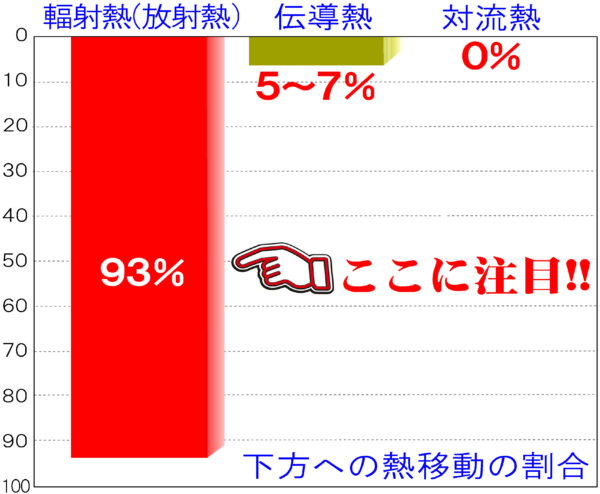

●下方(上から下)への熱移動と3要素

下方へ移動する熱の3要素の割合はどうなっているでしょうか。

上から下へ熱が移動する場合において、なんと93%を輻射熱(放射熱)が占めます。

つまり、ほとんどといってもいいくらいの熱移動が、輻射熱(放射熱)によって起こっているのです。

そして、暑い時期は太陽高度が高くなり、屋根面(水平面)への直達日射量が大きく増える。ということは、上から大量の輻射熱が押し寄せてくるということです。

このことをきちんと認識出来ていないと、有効な暑さ対策の手立てが打てないということになります。

上からくる大量の輻射熱(放射熱)を制せずして、平屋建ての暑さ対策は成り立たないのです。

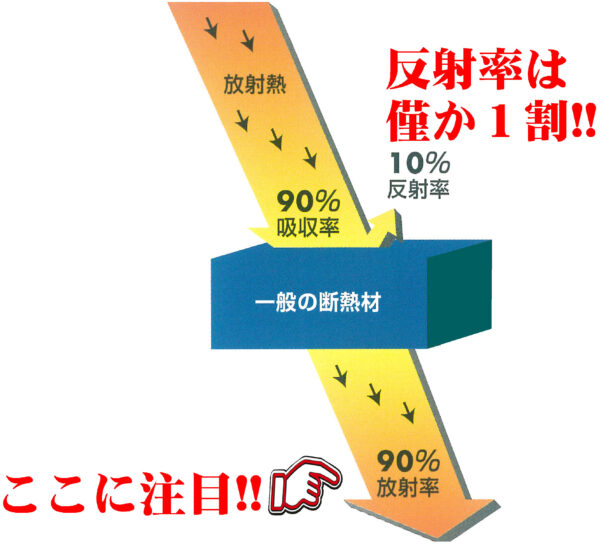

●断熱材と輻射熱(放射熱)の相性

暑さ対策(寒さ対策)として一般的に使われている断熱材は、輻射熱にどの程度の効果が見込めるのでしょうか。

断熱材はそう呼ばれてはいますが、熱伝播遅効型熱吸収材料です。

断熱材と呼ばれている通称から勘違いされ易いですが、決して熱を断つことが出来る材料ではありません。

熱を吸収することで、熱の伝わる時間を稼ぐ、遅らせるという材料なのです。

そして、下方向への熱移動において93%を占める輻射熱(放射熱)のなんと90%程度を吸収し、やがてその熱を放射します。

反射(熱を断つ)出来るのは10%程度であり、輻射熱のほとんどを断つ(本当の意味での断熱)ことが出来ないのです。

また、断熱性能を上げるということは、吸収する熱量を増やすということであり、熱が伝わるまでの時間を稼ぐということに過ぎないのです。

更に吸収する熱量が多いほど、陽が沈んでから冷めにくいということとなりますので、屋内の熱帯夜化を助長するということにもなってしまいます。

●輻射熱(放射熱)を撥ね返す高性能遮熱材

出来ることならば、冬は暖かく、夏はなるべく冷房を使わなくても過しやすい平屋建ての住まいを、実現したいと思いませんか。

しかし、それを実現するためには断熱材だけでは無理があることも、学んで頂きました。

ではどうすれば良いのでしょうか。

それは、しっかりとした断熱施工に加えて、屋根面に輻射熱を高確率で反射する材料を用いることです。

それは、断熱材ではなく、遮熱材です。最も反射率の高い遮熱材であれば、輻射熱(放射熱)の99%を撥ね返すことが出来るのです。

このような高性能遮熱材を屋根面に施工することで、夏場に屋根面へと押し寄せる大量の日射量によって発生する大量の輻射熱(放射熱)の影響を、大幅に軽減出来ることとなります。

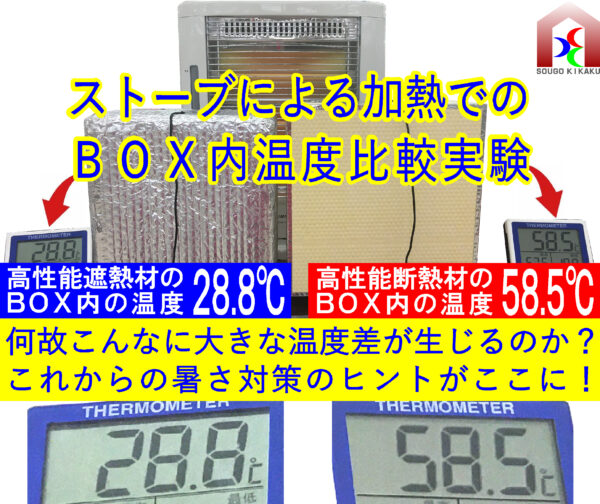

●高性能遮熱材の効果

夏に屋根面(上)から伝わってくる(移動してくる)大量の輻射熱(放射熱)のほとんどをはね返すと、どうなるのか。

下記の写真は、高性能遮熱材の箱と高性能断熱材の箱を並べ、それぞれの箱の中に温度計を設置し、ストーブで熱を加えるという実験の様子です。

ストーブを真夏の太陽、それぞれの箱を家(建物)と想定してみて下さい。

さて、箱の中の温度はどうなっているでしょうか。

かなり大きな違いが生じていますね。

これが高性能遮熱材の効果であり、冷房頼みにしない暑さ対策の方法です。

また、遮熱材は冷熱も反射しますので、寒さ対策としても有効です。

実際に冷凍倉庫や冷蔵倉庫でも採用されており、ランニングコストの大幅削減も実現しています。

■パート3/設計のワンポイント

●採光の工夫-Ⅰ

平屋建ては縦の動線がなくなる分、横の動線が増えるケースも多いので、外周部に面しないホールなどが出来やすいという側面もあります。

外周に面していなければ一般的な高さには窓を設けることが出来ず、日中でもかなり暗い空間となりがちです。

そんなケースでは、採光にも配慮した設計をしたいものですね。

その一つの方法が、間接光をとり込むという方法です。

例えば、外周部に面しないホールに面する扉を、大きめのガラス入り戸にするとか、扉の上部に明り取りを設けるなどで、間接光を入れるのです。

●採光の工夫-Ⅱ

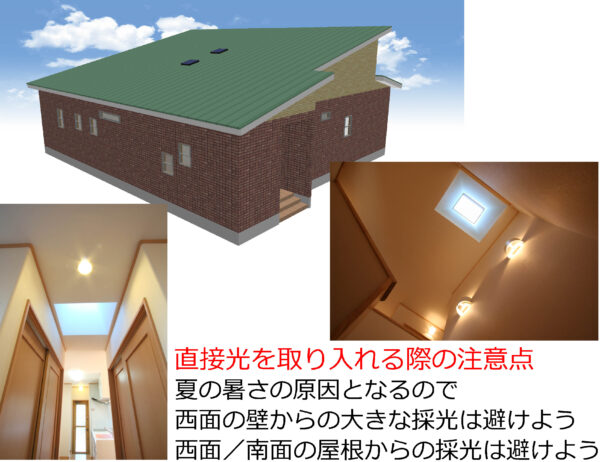

外周に面していないスペースを、明るい空間にしたいというケースでは、直接光がとり込めるような設計の工夫をしてはいかがでしょうか。

同じ間取りでも、屋根の掛け方によっては直接光を採り込むことが可能です。

平屋建てであれば、どこのスペースでも天井を屋根に近づけた勾配天井にすることが出来ますので、屋根の掛け方と勾配天井との組合せによって、窓を設けることを可能とし、直接光を採り入れるのです。

●採光の工夫-Ⅲ

屋根に天窓(トップライト)を設けるというのも、直接光を採り込むひとつの方法です。

ただし、天窓の向きによっては暑さの原因ともなりますので、注意も必要です。

直射が差し込みやすい方向に向いている屋根に設けることは、避けた方が無難でしょう。

天窓から通気をさせていという場合には、開閉出来るタイプもあります。

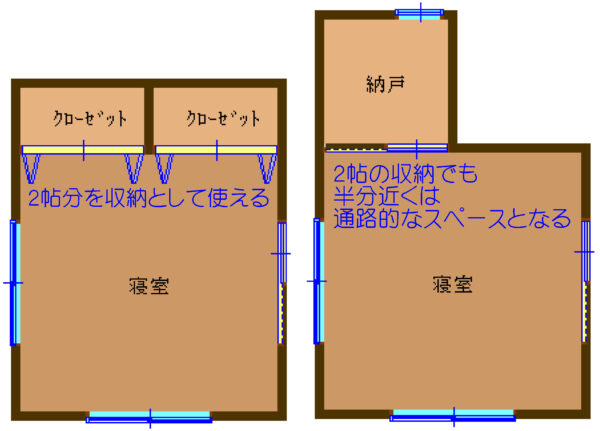

●収納の工夫-Ⅰ

年々物は増えていくもの、かといって中々処分出来ないという方も少なくないことでしょう。だから、収納は多いに越したことはないと思います。

しかし、同じ床面積で収納を豊富に取れば、居室スペースにしわ寄せがきます。かといって、床面積を拡大して収納を増やせば、建築費用がかさみます。

また、分譲地に平屋を建てるようなケースであれば、床面積が大きくなれば、駐車スペースやお庭などの確保にも大きく影響してきます。

そこで、限られたスペース及び予算で効率よく収納を確保するということが望まれるのではないでしょうか。

例えば、2帖の納戸(ウォークインクローゼット)の場合、半分近くは通路的なスペースとなってしまいます。

であれば1帖のクローゼットを2つ設けたほうが収納力はあるのです。

収納の取り方によっては、同じ収納面積でも収納量に大きな差が生じますので、効率の良い収納を設けるようにしてはいかがでしょうか。

●収納の工夫-Ⅱ

収納を豊富に取りたいけれども、床面積が増えて建築費用がかさむし、固定資産税も増える。

更には、駐車スペースやガーデンスペースが削られる。

でも、収納を増やしたい。

そんなときこそ、平屋建てのメリットを生かしましょう。

平屋には大きな屋根裏空間があります。

屋根裏空間を利用すれば、床面積を増やして収納を設ける場合と比べて、コストアップを抑制しながら、大きな収納空間を確保することが可能です。

しかも、天井の高さが1.4mまでであれば、床面積に入りません。

小屋裏収納を設ける場合は、収納梯子ではなく、は常設の階段を設置し、物を持っての昇降がしやすいようにしましょう。

ただし、小屋裏空間を利用する場合は、屋根面の暑さ対策がより重要となりますので、しっかりと対処して下さい。

●廊下の工夫-Ⅰ

横の動線が増えがちな平屋建てで坪数を抑える場合、細くて長い廊下が出来やすいものです。

そのような廊下の場合、ちょっと圧迫感が出るかもしれません。

そんな時は設計の工夫で圧迫感を和らげるようにしましょう。

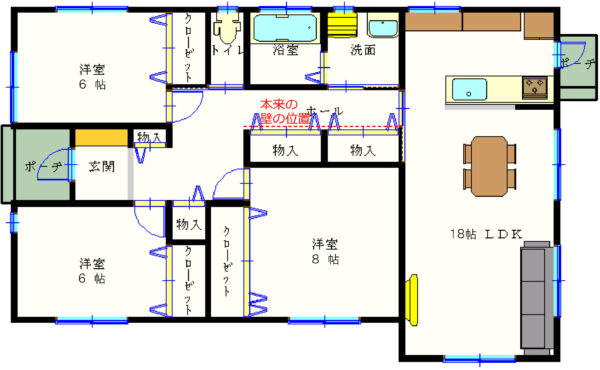

上記の間取りでLDKへとつながる廊下は、本来であれば3尺(91cm、有効で75cm程度)幅です。

それを、物入れの奥行を15cm程度狭くすることで廊下の幅を広げ、圧迫感を解消しています。

平屋であれば二階の壁との位置は関係ないので、このような設計をしやすいです。

横長の物入れは、奥行きが少し減ったからといって、収納力に大きな影響はないでしょう。

●廊下の工夫-Ⅱ

水まわりなどへの出入口を広めにしたり、コーナーを少し削って角切りにしたりすることで、廊下の圧迫感を和らげることも可能です。

上階との位置関係を気にしなくて済む平屋であれば、やりやすいですね。

こんなことも設計の工夫で出来るひとつです。

●建具の工夫-Ⅰ

せっかく平屋で建てるのであれば、バリアフリーにも配慮したいですね。

その観点からいえば引き戸はお勧めです。

しかし、使い方によっては照明のスイッチやコンセントの設置に影響を及ぼします。

また、引戸を引き込む部分の壁は従来の壁の約半分の厚みになりますので、その部分の耐震性は低下します。

そういったことも加味して、引き戸と開き戸を使い分けることをお勧めします。

●建具の工夫-Ⅱ

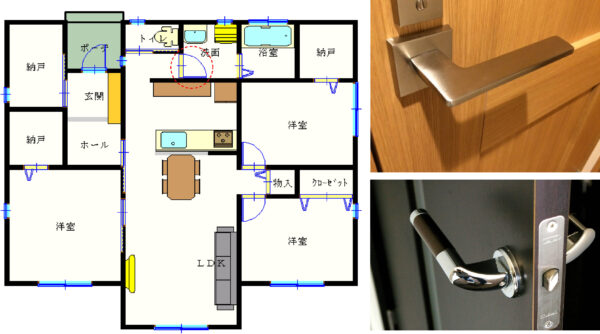

開き戸の開閉方向によって圧迫感(狭さ)が出るケースも考えられますので、その点も考慮するようにしましょう。

開き戸は両側に取手がついているので、90度まで開けることが出来ません。

したがいまして、両側が壁の場合には圧迫感が出てしまいます。

片側しか壁がないほうへ扉を開くようにすると、圧迫感が出にくくなります。

ちょっとしたことなのですが、結構大きなポイントですよ。

●土地を探して平屋の家をつくる方のために「平屋づくりのための参考資料」

平屋建てで家づくりを検討する際にご参考頂ける資料を、無料でお送りしています。

私たちが手作りしている資料で見栄えや体裁は良くありませんが、きっとお役立ていただけることと思います。

ご了解のないお電話や訪問は一切しておりませんので、興味のある方はお気軽にご請求下さい。

資料のご請求、お問合せは

株式会社相互企画 山崎まで

栃木県那須塩原市南郷屋4-16-1

0287-36-3925

yamazaki@sougokikaku.co.jp

那須塩原・大田原・那須で住宅建築・不動産のことなら

相互企画にお気軽にご相談ください。

TEL 0287-36-3925(受付時間/9:00~18:00)

TEL 0287-36-3925

(受付時間/9:00~18:00)