お知らせ&ブログ

なぜ断熱性能を高めても建物内が暑いのか、栃木の、大田原市の、那須塩原市の暑さはきつい、抜本的な暑さ対策の家づくりを

1)高気密高断熱は本当に夏涼しいのか

住宅の省エネ基準において、8地域に区分されるところでは、壁・床における熱貫流率の基準が設けられていません。

皆さん、なぜなのでしょうか?

高気密高断熱住宅(ここでは単純に気密性と断熱性だけを高めた住宅を指します)は、冬暖かく、夏涼しいはずではないのでしょうか。

夏涼しいのであれば、一年を通して暖かい(暑い)地域で高気密高断熱住宅を建てれば、一年を通して、快適に過ごせ、省エネになるのではないのでしょうか。

2)熱帯雨林を想像してみる

熱帯雨林、つまり、一年中暑くてジメジメした場所で、高気密高断熱住宅を建て、冷房なしで過すことを想像してみて下さい。

いかがでしょうか。涼しく過ごせるイメージが湧きますでしょうか。

では、高温と多湿が重なる日本の夏の場合は、どうでしょうか。

皆さんは、夏にダウンジャケットは着ないですよね、何故ですか。

ファン付作業着は、暑い時の作業には大いに役に立ちます。

でも、バッテリーが切れてファンが止まったら、暑くて着ていられませんね。

高気密高断熱住宅の夏涼しいという謳い文句は、あくまでも冷房が前提であり、冷房効率が良いですよというお話しなのです。

3)高温と多湿が重なる栃木県

世界的に見て、夏が高温多湿なのは当たり前なのでしょうか。

日本、栃木で暮らしていると当たり前のように思われるかも知れませんが、決してそうではないのです。

高温多湿の夏は、東アジアなどの一部の地域に限られた気候なのです。

そして、湿度が高くなると、体感温度も上がります。

ですので、高温と多湿が重ねる季節をかかえる地域のほうが、同じ気温でも暑さ対策の重要性が増すということであり、建物の温度上昇の抑制が求められるということです。

4)そもそも断熱材の機能とは何なのか

ところで、断熱材の持つ機能は、そもそもどのようなものなのでしょうか。皆さんはそんなことを考えたことがありますか。

断熱材は、熱伝播遅効型熱吸収材料です。

つまり、熱を吸収することで熱が伝わる時間を遅らせるというのが、断熱材の機能です。

断熱材という名称から熱を断つイメージをお持ちの方もいらっしゃるかも知れませんが、決して熱を断つという材料ではなく、いうなれば蓄熱材なのです。

5)蓄熱能力が高ければどうなるのか

断熱性能を高める、高断熱にするということは、蓄熱出来る能力を増やすということになります。

そして、蓄熱量がふえれば、熱が伝わるまでの時間も長くなるという具合です。

しかし、蓄熱する熱量が増えれば、冷めるまでに要する時間も長くなるということでもあるのです。

すると、どうなるか。陽が昇ってから建物内の温度上昇は、断熱性能の低い建物や屋外よりゆっくりとしたものとなります。

しかし、陽が沈んだ後はどうでしょうか。屋外や低断熱の建物内のほうが涼しくなるのです。

さて皆さん、日中に仕事や学校で出かける方々は、どの時間帯に自宅で過しているのでしょうか。

そうです、屋内が屋外よりもかなり暑い時間帯に自宅で過していらっしゃるのです。

6)天井の断熱は壁の倍以上

住宅の省エネ基準を見てみると、屋根または天井の熱還流率の基準値は、壁の2分の1以下となっています。

つまり、断熱性能を2倍以上に上げる、断熱材を厚くするということです。

断熱性能を上げることで、屋根または天井面での熱対策を強化するという考え方に基づいた処置です。

しかし、住宅業界に携わる方々でも、なぜそうする必要があるのか、そしてそのデメリットは何なのかをきちんと理解している人は、少ないかも知れません。

もっとも、本来であれば≪熱≫を≪断≫つ≪材≫料であるならば、厚さは関係ないはずなのですが。

7)にもかかわらず何で2階が暑くなるのか

2階建て住宅の場合、2階のほうが暑くなるというのは、ある意味では常識のことと言えるでしょう。

階段を昇っていく途中から暑さが増し、2階は暑くてとても冷房なしではいられないと感じた経験、皆さんもおありではないでしょうか。

そして、この現象は、断熱性能に関係なく起こっています。

屋根または天井の断熱性能を壁の2倍以上に強化しているのにも関わらずです。

これは、断熱材が実は断熱材ではない、つまり、熱を断つことの出来る材料ではないということを、端的に表しているのではないでしょうか。

8)ということは平屋は家全体が暑くなる

平屋建ての場合はどうでしょうか。

熱環境という面で考えると、平屋建ては2階建て住宅の2階部分が、下(1階)にくる状況になるということです。

ということは、家全体が暑くなるということを意味します。

2階建てであれば、1階と2階の暑さを比較することで2階が暑いことを認識しやすいです。

しかし、平屋建ては家全体が暑いので比較対象に乏しく、違いを認識しにくいのですが、2階建ての1階より暑くなるという認識を持って下さい。

だから、平屋建てのほうが、より暑さ対策の重要性が高くなるのです。

9)これからの暑さ対策を断熱材だけに頼るのか

これまでに、断熱材の機能について視てきました。

断熱材は熱伝播遅効型熱吸収材料であり、蓄熱材であること。

断熱性能を高めるということは、蓄熱量を増やすことであるということ。

屋根または天井の断熱を強化しているのに、そこに近いほうが暑くなるということ。

平屋建ては全ての空間が屋根の直下階なので、家全体が暑くなること。

そして、温暖化の進行により、気温が上昇していくこと。

これらのことを考えると、果たして暑さ対策を断熱材頼みにして良いのでしょうか。

このことをしっかりと考えて、新築や暑さ対策リフォームに取組んではいかがでしょうか。

10)今後暑さはどうなっていくのか-Ⅰ

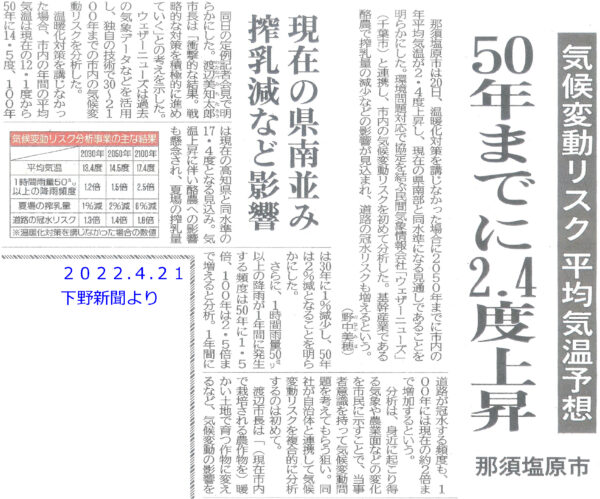

那須塩原市は民間気象情報会社「ウェザーニューズ」と気候変動リスクについて分析しました。

その結果、那須塩原市の年平均気温は2050年までに2.4℃上昇すると予想しました。

そしてそれは、現在の県南に匹敵するとのことです。

県南といえば日本でもトップクラスの高い気温を計測する地域で、ほぼ40℃の世界です。

2050年はそう遠いことではありません。

新築をお考えの方の多くは、長期の住宅ローンを組むことでしょう。ローンの返済期間中に気温40℃が当たり前となるのです。

根本的な暑さ対策の必要性があるのではないでしょうか。

11)今後暑さはどうなっていくのか-Ⅱ

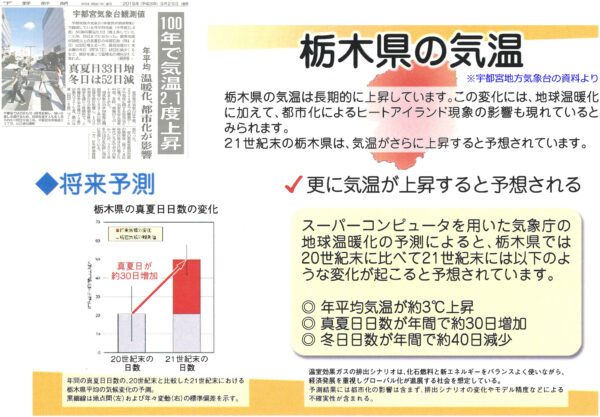

宇都宮地方気象台のデータによりますと、栃木県の年平均気温は過去100年で2.1℃上昇しました。

その結果、真夏日が33日に増え、冬日は52日減ったとのことです。

そして、今後の100年で栃木県の年平均気温は更に3℃上昇、真夏日が30日増、冬日が40日減と予想されています。

一部重複する期間はありますが、この2つのデータを合わせますと、200年の間に年平均気温が5.1℃上昇し、真夏日が63日増え、冬日が92日減るということになります。

建物、特に住宅は長期に渡って使う、住み続けるものです。ですので、こういった気候の変化にも配慮していく必要があるでしょう。

12)今後暑さはどうなっていくのか-Ⅲ

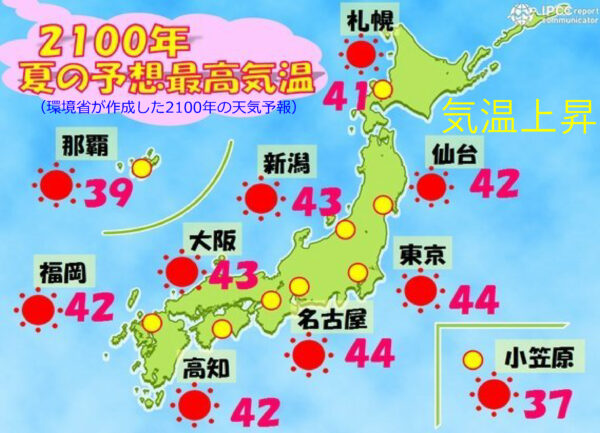

環境省では、2100年の最高気温予想を公開しています。

東京の最高気温は44℃、他地域でも軒並み40℃越えの激暑です。

小笠原や沖縄が避暑地となる日が来るのかも知れません。

40℃越えの激暑日が連日となるような状況で、高蓄熱の建物はどうなりますか。冷房フル稼働は当たり前、それでも追い付かないという状況になりはしないでしょうか。

建物の暑さ対策を真剣に考えていくべきではないでしょうか。

13)高温と多湿が重なると体感温度は更に上昇

気温によって変わってきますが、空気は含むことの出来る水蒸気が決まっています。

そして、湿度が高ければ高いほど、大気中の水蒸気量が多いという状態です。

ですので、大気中の水蒸気量が多ければ多いほど、新たな水蒸気を取り込みにくくなるのです。

すると、汗をかいても、その水分が蒸発しにくくなります。

これは、雨の日に洗濯物が乾きにくいのも同様です。

そのため、汗が蒸発する際に発生する気化熱の放出が思うようにいかず、体温が下がりにくくなるという具合です。

同じ気温でも、湿度が10%上がると、体感温度は1~2℃上がったのと同じように感じるといわれています。

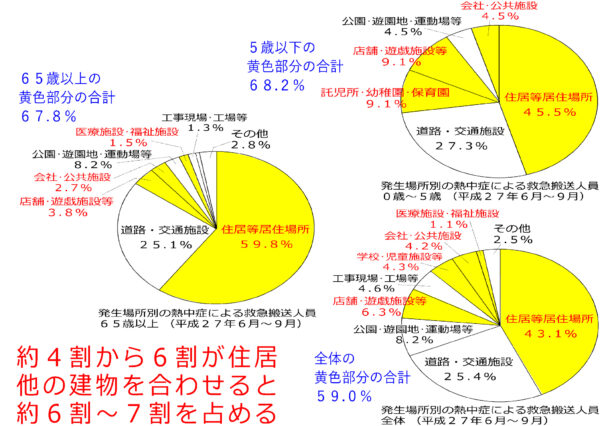

14)熱中症はどこで起きているのか

熱中症はどのような場所で起きているのでしょうか。

データによって多少の差はありますが、4割から6割程度が住居場所で発生しています。また、建物全体でみますと、6割から7割程度にのぼります。

建物内であれば、日中でも基本的には直射に当っていないはずです。いってみれば、日向ではなく日陰ということになるでしょう。

にもかかわらず、熱中症の多くが建物内で発生しているというのが、実態です。

このような面からも、建物内の温度上昇を出来るだけ抑制することが求められるのではないでしょうか。

15)熱中症のリスク増大

「熱中症の多くは建物内で起きている」

「温暖化に伴って気温は上昇していく」

「高断熱化で建物の蓄熱量が増え冷めにくくなる(熱帯夜を招きやすい)」

これらのことを考えれば、熱中症のリスクが増大していくことは、容易に想像がつくのではないでしょうか。

そして、このようなことにどう対処していけば良いのでしょうか。

16)ひたすら冷房で過すのか

建物内での熱中症予防の方法として、ほとんどの方が冷房でとお答えになるのではないでしょうか。

日中に職場、学校や幼稚園などで冷房の中で過し、帰宅後もタップリ蓄熱した自宅で冷房の中。

そのような生活パターンの方々は、ひたすら冷房の中というようなことになっていくのではないでしょうか。

しかし、冷房にも様々なリスクが潜んでいます。冷房頼みの暑さ対策は、いかがなものでしょうか。

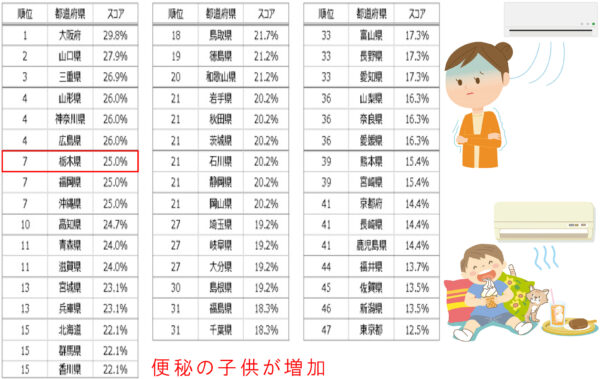

17)冷房の健康面でのリスク-Ⅰ/冷房病

冷房病の代表的な症状が便秘です。

日本トイレ研究所が2016年に実施した「小学生の排便と生活習慣に関する調査」によりますと、栃木県の小学生は実に25%、4人に1人が便秘という結果が報告されています。

また、冷房病では便秘や下痢などの消化管障害以外にも、自律神経の乱れによるさまざまな症状が現れます。

冷え性、むくみ、疲労感、倦怠感、肩こり、頭痛、神経痛、腰痛、腹痛、食欲不振、頻尿、不眠、鼻炎、生理不順なども冷房病の症状です。

体温が1℃下ると免疫が30%程度低下しますので、冷えは万病のもとといわれます。

18)冷房の健康面でのリスク-Ⅱ/女性と冷え症

男女間の温度感覚は、体感で2℃ぐらいの差があるそうです。そして、その差は基礎代謝の違いが影響しています。

男性は、女性と比較して脂肪が少なく、筋量が多いため、基本的に代謝が高く、体の中で熱をたくさんつくっています。

一方で、女性は男性より代謝が低いので、男性よりも熱をつくりません。

このように、女性は男性より代謝が低いことにより、一般的に男性より寒がりなのです。

これが、女性が冷房によって、体調不良に陥るケースが多いという理由です。

ご家族のあいだで冷房時の快適温度に差がある場合には、個別に温度調整が出来ない全館空調の家づくりは、避けた方が無難でしょう。

19)冷房の健康面でのリスク-Ⅲ/お年寄りと冷房嫌い

2020年8月の東京都における熱中症死者が187人と過去最多(当時)となりましたが、その9割がエアコン(冷房)を使っていませんでした。

冷房設備がないわけではありません。60歳以上世帯の冷房普及率でも、単身世帯で84%程度、二人以上世帯では90%程度に達しています。

このことは、歳を重ねるにつれて、人工的な冷気が嫌いになる、冷房が苦になるという傾向の表れではないでしょうか。

冷房が苦手、嫌いという方々に、冷房を前提とした家づくりの在り方が望ましいのでしょうか。

冷房が苦にならない若者でも、いずれは歳をとり、お年寄りになるのです。決して、他人事ではないでしょう。

20)冷房の健康面でのリスク-Ⅳ/ペットと留守冷房

犬や猫は汗腺が足の裏の肉球など限られた部位にしかありません。

そのために、熱が体にこもりやすく、人間以上に熱中症のリスクが大きいのです。

ご夫婦でお仕事をなさっていらっしゃるご家庭では、日中留守になるケースが多いのではないでしょうか。

経済性と省エネやエコの観点から考えれば、留守の際は冷房を止めて出かけたいですよね。

でも、ペットのことを考えて、冷房をつけっぱなしでお出掛けになるお宅が増えています。

ペットへの冷房の弊害と省エネやエコのことを考えれば、抜本的な対策を施したいですね。

21)冷房の健康面でのリスク-Ⅴ/汗をかけない子ども

汗をかく上で重要なものが能動汗腺ですが、この能動汗腺は3歳以降には増えることがなく、3歳までに汗をかけるかどうかが決まってしまうそうです。

しかし、3歳までの期間を冷房の効いた空間で過ごすことが多いと能動汗腺は発達しにくく、低体温症、夏バテしやすい、熱中症になりやすいといった状態を招くこととなるのです。

そして、その体質はリハビリが効かず、生涯のものとなってしまうのです。

私たちは、これが冷房の最も深刻な弊害だと考えます。

将来、社会問題になるのではないでしょうか。

22)冷房の健康面でのリスク-Ⅵ/そのままの体質で若者へ

乳幼児期にあまり汗をかく機会がなかったお子さんは、汗をかけない、あるいはかきにくい体質となり、その体質は年齢を重ねても変わることがない。

ですので、そのままの体質で成長していくこととなります。

すると、運動会や部活等の際にも、熱中症のリスクが大きくなります。

もちろん、普段の生活おいても同様です。

また、汗をかくような業務を伴う仕事に就く際にも、ハンデを背負うこととなるでしょう。

23)冷房の健康面でのリスク-Ⅶ/汗をかくことの重要性

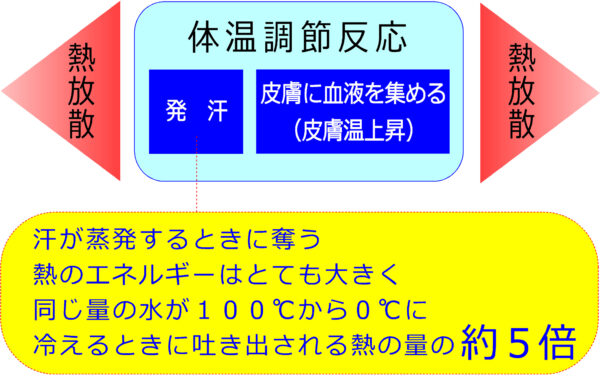

汗が蒸発するときに奪う熱のエネルギーはとても大きく、同じ量の水が100℃から0℃に冷えるときに吐き出される熱の量の約5倍にもなります。

このように汗をかくということは、体温調整をするうえでとても大きな役割を果たしているのです。

逆に、汗をかけないということは、体温調節における重要な機能が使えないということになり、体に熱が籠りやすく、熱中症になりやすいということになるのです。

温暖化で気温が上昇していく今後を考えれば、リスクが増すといえるでしょう。

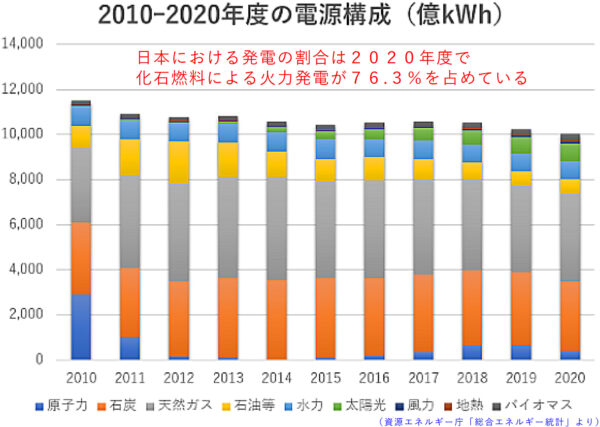

24)冷房の環境面でのリスク-Ⅰ/日本の電力事情

日本における発電の割合は、2020年度で化石燃料による火力発電が76.3%を占めています。

冷房は一般的には電気で稼働しますので、冷房を使用している現場においては二酸化炭素は発生しません。

しかし、その電気をつくるおおもとで、二酸化炭素が発生しているのです。

冷房の普及が進み、使用頻度が高まるということは、消費電力量がふえるということであり、結果として二酸化炭素の排出量が増えるということとなり、温暖化を助長するということです。

なお、このことは日本における電気自動車(EV)にもいえることです。

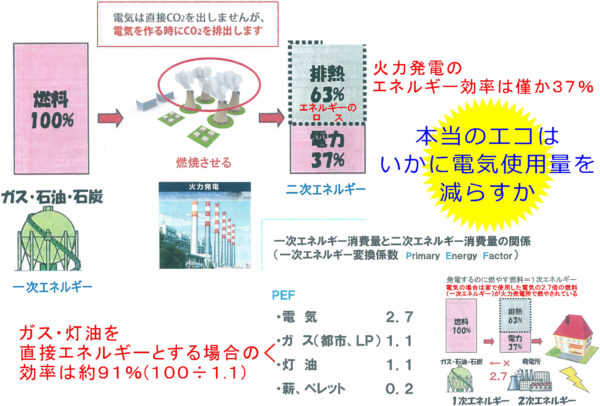

25)冷房の環境面でのリスク-Ⅱ/エネルギー効率

火力発電で電気をつくった場合のエネルギー効率は、僅か37%にしか過ぎません。

一次エネルギーとして使用されるガス、石油、石炭が本来持つエネルギーの実に63%は、電気をつくる際に失われてしまうのです。

一方で、ガスや灯油を直接エネルギーとする場合の効率は、約91%です。

ご家庭で電気を使っても、二酸化炭素は発生しません。しかし、電気をつくるおおもとで二酸化炭素が発生しています。そして、そのエネルギー効率は37%。

かたや、ご家庭でガスや灯油を燃せば、二酸化炭素は発せします。しかし、エネルギー効率は91%にのぼります。

さて皆さん、どちらがエコなのでしょうか。

そしてこれは、オール電化住宅についても同様のことが言えるのです。

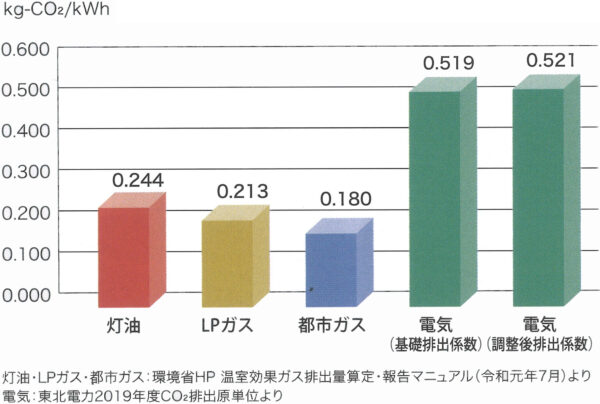

26)冷房の環境面でのリスク-Ⅲ/二酸化炭素排出係数

エネルギー効率を基に、灯油、LPガス、都市ガスと、電気の二酸化炭素排出係数を比較してみますと、電気のほうが約2.1倍から約2.9倍大きくなっています。

つまり、同じエネルギー消費量であれば、電気のほうが2倍から3倍近くも多く、二酸化炭素を排出しているということなのです。

ということは、現在の日本の電力事情においては、本当のエコを考えるのであれば、如何に電気の消費量を抑制出来るかということが重要であるということです。

そしてこのことは、現在のような電力事情で、EVが急速に普及すれば、二酸化炭素排出量が増え、温暖化抑制から遠ざかるということでもあります。

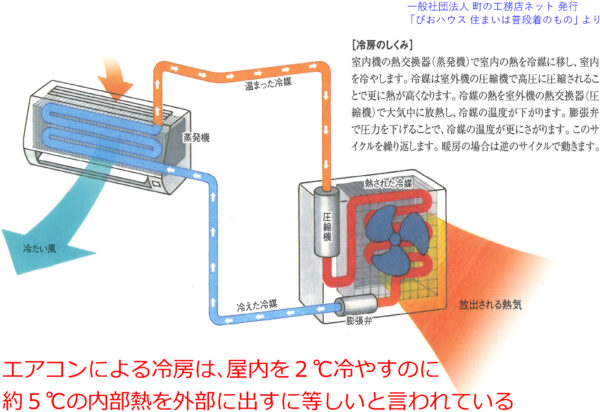

27)冷房の環境面でのリスク-Ⅳ/冷房が外気を暖める

エアコンを冷房運転している際、室外機(ヒートポンプ)から暖かい空気が出ていることをご存じの方は、多いことでしょう。

しかし、どのくらいの熱が放出されているかをご存じの方は、少ないのではないでしょうか。

エアコンによる冷房は、屋内を2℃冷やすのに約5℃の内部熱を外部に出すに等しいといわれています。

そしてこのことは、ヒートアイランドを生み出す一因となっています。

ということは、冷やされる熱量よりも排出される熱量のほうが大きいということであり、冷房を使用すればするほど、気温上昇につながるということで、ミクロなエリアで見れば冷房ですが、マクロなエリアで見ると実は暖房していることとなり、温暖化を助長することともなります。

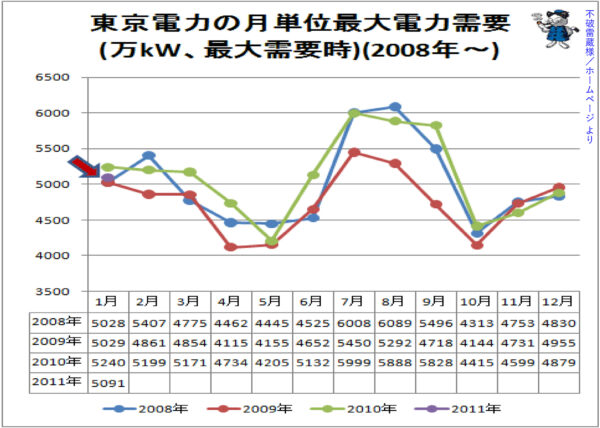

28)冷房の環境面でのリスク-Ⅴ/ピーク時の電力消費増大

電力需要のピークは夏です、冬ではありません。

そして、夏の電力事情は、今後どうなることが予想されるのでしょうか。

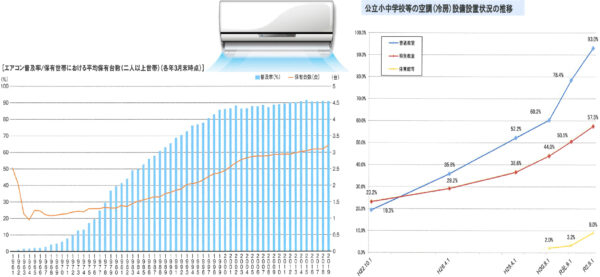

最近では、幼稚園や学校の教室の多くに冷房が導入されてきています。

更に、体育館への導入も進んでいます。

また、工場などの職場への導入も然りです。

つまり、今まで冷房設備のなかったところに新たに導入されています。

既に冷房設備を導入していたところでも、温暖化による気温上昇で、使用頻度が高まっていくことでしょう。

ということは、ピーク時の電力消費量が増えていくということです。

29)冷房の環境面でのリスク-Ⅵ/需要と供給のバランス

冷房の更なる普及、気温上昇、建物の蓄熱量増大などにより、ピーク時の電力需要は高まっていく。

しかし、電力供給が電力需要を下回ってしまうと、ブラックアウト(大規模停電)が発生してしまいます。

ですので、ピーク時の電力消費量が増えれば、それ以上の発電量が必要となります。

それを何で賄っていくのでしょうか。

原子力発電の新設は、現実的なのでしょうか。

太陽光発電は、夜間は発電しません。

火力発電に頼れば、二酸化炭素排出量が増え、温暖化を助長します。

この問題をどのように解決していくのでしょうか。

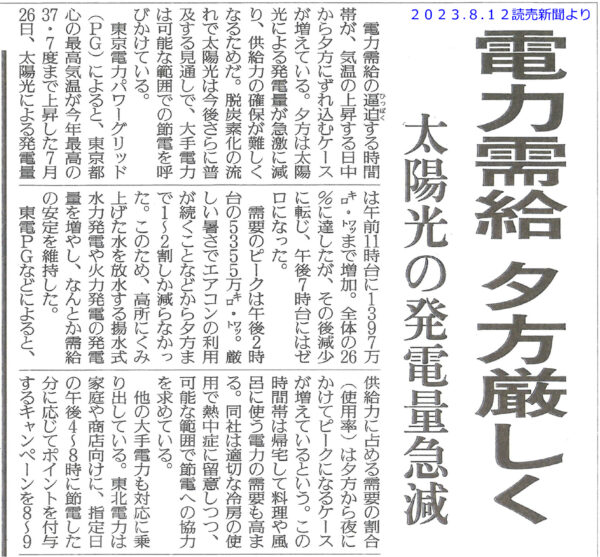

30)冷房の環境面でのリスク-Ⅶ/電力需給夕方厳しく

再生可能エネルギーの雄、太陽光発電。温室効果ガス排出削減を推進していくために、更なる普及が望まれるでしょう。

しかし、太陽光発電は、夜間は発電しません。

一方で、多くの方々が仕事や学校を終え、夕方や夜に帰宅します。

帰宅先がたっぷりと蓄熱して暑い、外のほうがよっぽど涼しい状況となっているから、一斉に冷房のスイッチをON。

このような状況が、夕方の電力需給逼迫を招いているのです。

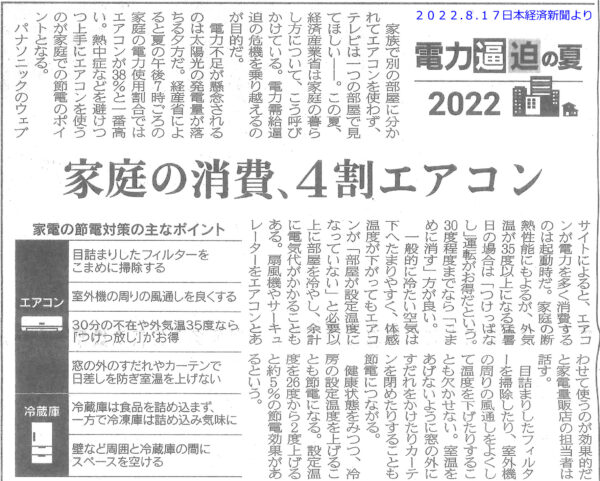

31)冷房の環境面でのリスク-Ⅷ/家庭の電力消費4割がエアコン

経済産業省によりますと、夏の午後7時ごろの家庭の電力使用割合ではエアコンが38%を占めているということです。つまり、消費電力の約4割が冷房ということです。

このことからも、夕方に電力需要が逼迫する原因が、冷房であるということが分かるのではないでしょうか。

ブラックアウト(大規模停電)を防ぐうえで、冷房の使用頻度を軽減することが望まれるわけですが、単純に冷房の使用頻度を減らすのでは、熱中症のリスクが増大します。

この相反するようなことを実現するためには、建物内の温度上昇をいかに抑制していくかが問われるのではないでしょうか。

32)冷房の環境面でのリスク-Ⅸ/需給バランス調整役

電力は需要と供給のバランスがとれていないと、大規模停電を招きます。

需要が供給を上回っても駄目ですし、その逆で供給が需要を上回っても駄目なのです。

そのために、電力需要のピーク時を賄える発電量が必要である一方で、需要が落込む時期には、発電量を減らす必要性に迫られます。

つまり、季節によって大幅に発電量を調整する必要があるのです。

日本の場合、その調整役を担っているのが、石炭火力発電なのです。

しかし、石炭火力は温室効果ガスの排出量の多い発電であり、温暖化対策の上では廃止が望まれます。

ピーク時の電力需要が増えれば、調整幅も大きくなります。すると、ますます石炭火力を廃止しづらくなるという悪循環に至ります。

33)冷房の環境面でのリスク-Ⅹ/ピーク時の電力消費を如何に抑制するか

これまで見てきた冷房の環境面でのリスクを考えれば、如何にピーク時、つまり夏の電力消費量を抑制出来るかが重要であることが、ご理解いただけるのではないでしょうか。

そして、それはズバリ、冷房の使用頻度を軽減することです。

しかし、温暖化で気温は上昇していきます。暑さが厳しさを増していくということです。

そして、夜間に屋内温度が下りにくい高断熱の建物が増えていくのです。

このような状況で、夏の電力消費量を抑制するためには、建物内の温度上昇を抑制するということが、唯一の解決策といえるのではないでしょうか。

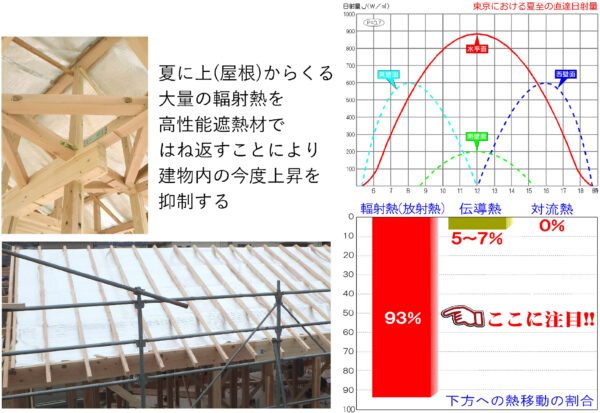

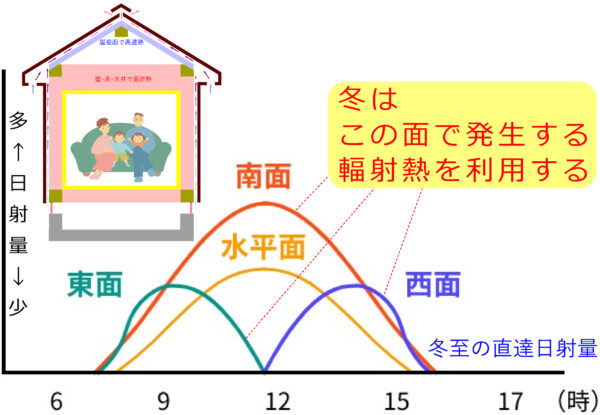

34)暑さはどこからくる

では、どのようにすれば、建物内の温度上昇を抑制出来るのでしょうか。

そのための手始めとして、暑さはどこから来ているのかを把握しましょう。

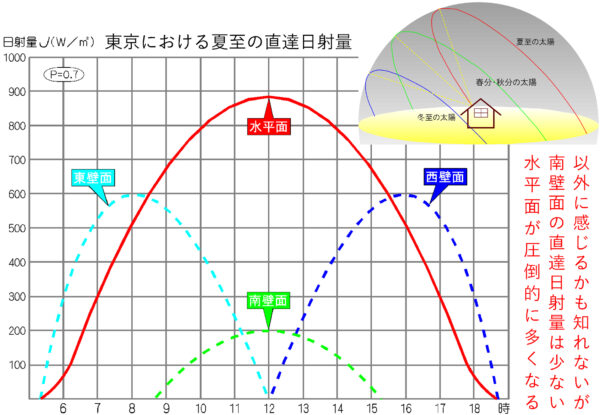

東京における夏至の直達日射量を見てみると、圧倒的に水平面に降り注ぐ日射量が多いことが分かります。

ということは、暑さの多くが屋根から押し寄せてくるということを意味します。

以外に感じるかも知れませんが、南壁面の直達日射量はかなり少ないのです。

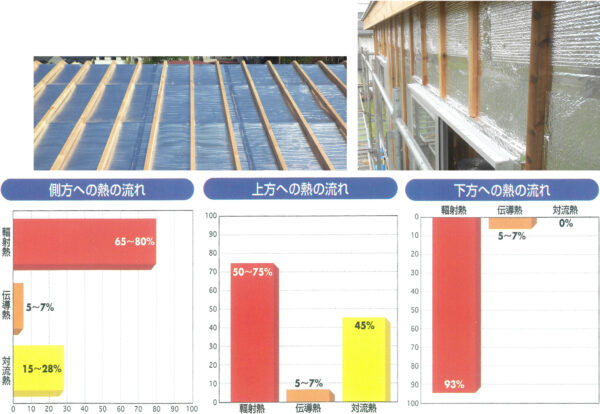

35)熱移動の3要素

次に、熱の種類について見てみることにしましょう。

熱の種類を把握することで、建物内の温度上昇抑制をより的確に実現するためです。

一般的に熱は高温部から低温部へ移動する性質を持っており熱の移動は熱伝導とも呼ばれています。

そして、熱は3つの要素によって移動します。それは、「伝導」「対流」「輻射」という3要素です。

つまり、どんな熱であっても「伝導」「対流」「輻射」という3つの要素の何れかによって、暖かいほうから冷たいほうへ移動が起こります。

これを熱移動の3要素又は熱移動の3原則と呼んでいます。

36)押し寄せる熱の種類

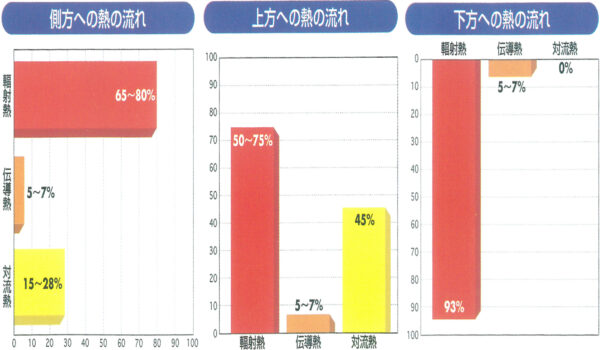

次に、熱移動の3要素の割合を見てみましょう。

熱移動に関する研究が進み、熱移動に対して輻射によるものが75%程度を占めるということが公となり、現在では諸研究機関の統一見解となっています。

一方で、伝導熱は5~7%にしか過ぎません。

また、下方への熱移動のほとんど(93%)を輻射熱が占めています。

このことから、輻射熱に対処することが重要であり、それが実現すれば、建物内の温度上昇をかなり抑制出来ることとなるでしょう。

37)断熱材と輻射熱

移動してくる熱の多くは、輻射熱であることが分かりました。

では、熱伝播遅効型熱吸収材料であり蓄熱材である断熱材は、輻射熱に対してどの程度の効果が期待できるのでしょうか。

断熱材そのものの素材だけでなく、断熱材の中に閉じ込めてある空気やガスも電磁波を通します。

このことは、断熱材が熱移動において多くの割合を占める輻射熱(放射熱とも呼ばれます)の影響を受けるということを意味するのです。

なぜなら、電磁波を通すということは、電磁波が断熱材の素材やその中の空気やガスに衝突することで、それらの分子が振動し、熱が放出されるからです。

そして、暑さの原因となっているのは、太陽から降り注ぐ赤外線という電磁波であり、赤外線という電磁波を通すということは、輻射熱の影響を受けるということだからです。

その結果、一般的な断熱材では、輻射熱(放射熱)の90%程度を吸収し、そして放射します。

反射できる輻射熱は、10%程度に過ぎないのです。

38)建物内の温度上昇を抑制するには

断熱材(他の建築材料のほとんども)は、輻射熱(放射熱)に対する反射率が低く、輻射熱のほとんどを吸収し、そして放熱することを学んでいただきました。

このことは、断熱材だけでは、熱対策の材料として不十分であることを意味します。

もっと高いレベルで熱対策を施すには、つまりは建物内の温度上昇を抑制するには、輻射熱(放射熱)の影響を大幅に軽減する必要があるのです。

特に、夏は水平面、つまり屋根面からの直達日射量が多くなる、下方への熱移動の大半を輻射熱が占めるということを考えれば、暑さ対策として屋根面での輻射熱対策が極めて重要であると言えます。

そして、そのためには輻射熱に対する反射率の高いものを使用することが求められます。

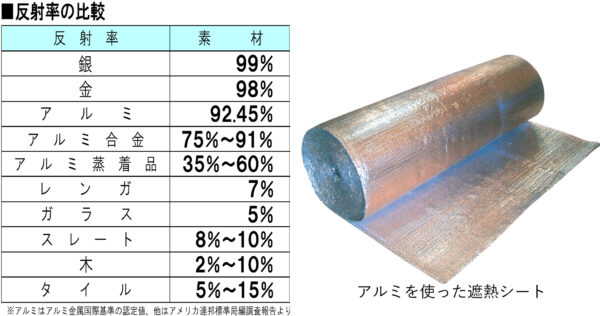

39)アルミによる遮熱

それでは、どんなものが輻射熱に対して反射率が高いのでしょうか。

表に示したように、銀、金、アルミの輻射熱(放射熱)に対する反射率が、極めて高いことが分かります。

ただし、銀と金は非常に高額なため、一般的にアルミが輻射熱対策の材料として使われるようになってきたのです。

そして、それらは遮熱材と呼ばれています。

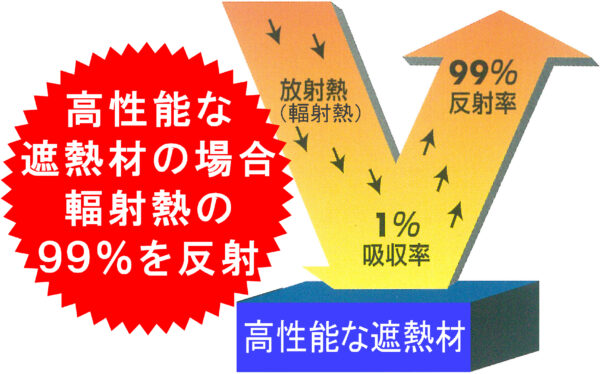

40)高性能遮熱材の効果-Ⅰ

輻射熱は分子が振動して発生しますので、遮熱材は断熱材とは逆で、薄ければ薄いほど効果が高まります。

なぜなら、薄いほうが分子の数が少ないからです。

私たちが使っている遮熱材は厚さ7.2ミクロン(1000分の7.2ミリ)という薄さです。

ちなみに、日本の小惑星探査機「はやぶさ」に使用された遮熱材の厚みは。0.5ミクロンです。

このように、薄くして分子数を少なくする、アルミの純度を高める、アルミ箔の表面を研磨するなどの処置を施すことで、99%という極めて高い反射率を実現することが出来るのです。

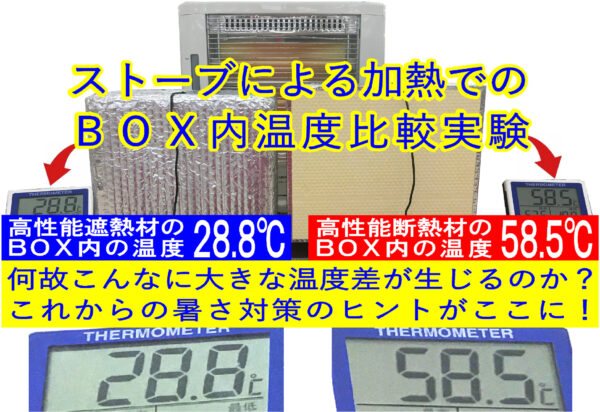

41)高性能遮熱材の効果-Ⅱ

写真は、ストーブによる加熱でのBOX内の温度比較実験です。

左は高性能遮熱材で造った箱、そして右は高性能断熱材で造った箱です。

それらの箱に、至近距離からストーブで数時間熱を当てた状態のものです。

それぞれの箱を家、ストーブを真夏の太陽と想定してみて下さい。

家(箱)の中の温度はどうでしょうか。大きな開きが生じています。

これが高性能遮熱材の効果であり、建物内の温度上昇を抑制する方法です。

42)屋根面は高性能遮熱

夏は屋根面で大量の直射を受け、それによって大量の輻射熱が発生するということは、ご理解いただけたでしょう。

ですので、建物内の温度上昇を抑制するためには、屋根面での遮熱は必須であり、絶対条件です。

夏に上(屋根)からくる大量の輻射熱を、高性能遮熱材ではね返すことにより、建物内の今度上昇を抑制するのです。

43)一年中温暖な地域では全面遮熱

一年を通して温暖な地域、暑い地域であれば、屋根面も壁面も全て高性能遮熱材での施工がお勧めです。

このような地域では、暑さ対策を優先すべきだからです。

そうすれば、一年を通して快適性が向上し、省エネも実現します。

44)寒暖差の大きな地域では高断熱+高遮熱

寒暖差の大きな地域では、寒さ対策と暑さ対策の両立が求められます。

そのためには、暑さ対策の必須項目である屋根面への高遮熱材の施工を前提とし、床(または基礎)・壁(外張りまたは充填または付加)・天井(または屋根)をしっかりと断熱しましょう。

冬は太陽高度が下がり、南面の直達日射量が最も多くなります。それに加えて、東面と西面、この3面で発生する輻射熱を利用するという考え方です。

また、天井で断熱する意味としては、暖められた空気は上昇しますので、暖房時に熱が屋根裏にまわる前に、天井で蓄熱をすることで、暖房効率を向上させる、省エネ化を図るためです。

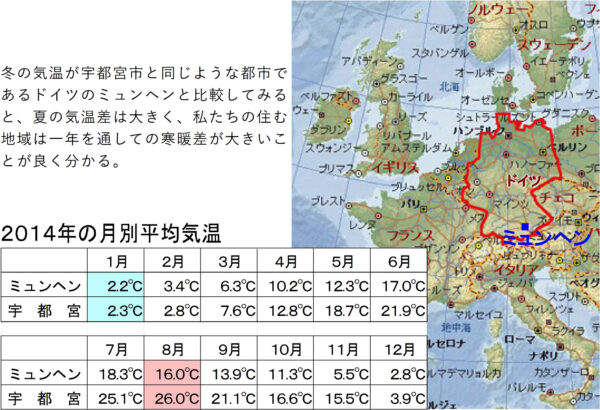

45)寒暖差の大きい栃木県

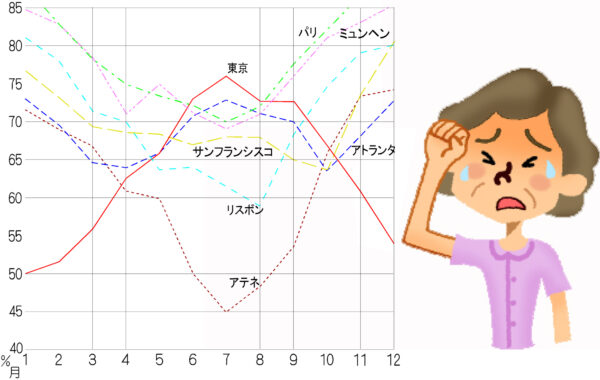

栃木県とドイツの大都市では最南端であるミュンヘンの気温を比較してみましょう。

冬の気温はほぼ同じですが、夏の気温には大きな開きがあることがお分かりいただけるでしょう。

つまり、栃木県は一年を通しての寒暖差が大きい地域なのです。

ということは、私たちの暮す地域においては、高断熱と高遮熱の併用が望ましいといえるでしょう。

46)全館空調も全面遮熱

全館空調の基本は24時間冷房(暖房)、つまり、冷暖房を使用時には家中どこでもいつでも暖房あるいは冷房の中ということです。

であるならば、冷暖房のエネルギー損失をなるべく少なくすることを優先した建物づくりが良いのではないでしょうか。

ですので、壁面、屋根面とも高性能遮熱材での施工がお勧めです。

47)窓はシェードで対応

東・南・西面の大開口(窓)には、遮熱タイプの外付けシェードがお勧めです。

暑い時期はシェードを降ろして、開口部からの熱の流入を軽減することで、建物内の温度上昇をより一層抑制出来ます。

また、寒い時期はシェードを上げて、窓から直射を摂り込み、それによって発生する輻射熱を利用しましょう。

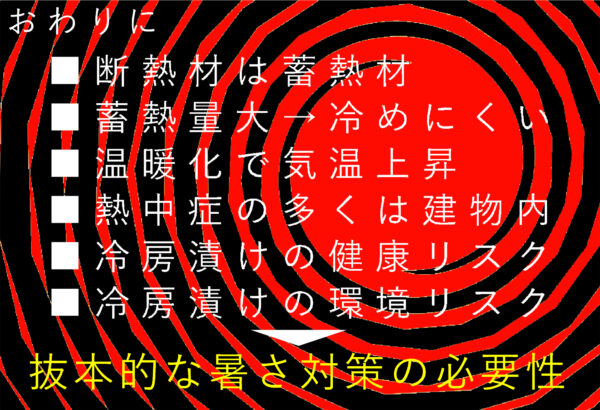

48)おわりに

温暖化への適応支援セミナー「なぜ断熱性能を高めても建物内が暑いのか」はいかがでしたでしょうか。

■断熱材は熱伝播遅効型熱吸収材料であり、蓄熱材であること

■断熱性能を上げることは蓄熱量を増やすことであり、その結果冷めにくくなること

■温暖化で今後ますます気温が上昇していくこと

■熱中症の多くは建物内で起きていること

■冷房漬けの健康リスクが少なからずあること

■冷房漬けの環境リスクも少なからずあること

これらのことを考慮すれば、これからの家づくり、建物づくりには、抜本的な暑さ対策の必要性が求められるでしょう。

このセミナーで学んだことを、ぜひお役立て下さい。

資料のご請求、お問合せは

株式会社相互企画 山崎まで

栃木県那須塩原市南郷屋4-16-1

0287-36-3925

yamazaki@sougokikaku.co.jp

那須塩原・大田原・那須で住宅建築・不動産のことなら

相互企画にお気軽にご相談ください。

TEL 0287-36-3925(受付時間/9:00~18:00)

TEL 0287-36-3925

(受付時間/9:00~18:00)